Gli illusionismi del Naturale

Lo scempio che si fa di tale aggettivo deve metterci in guardia. Il consumatore viene investito sempre più da una propaganda fin troppo attraente. Occorre una maggiore tutela, individuando una specifica definizione. Per assegnare la qualifica di naturale a un cibo odierno, frutto di trasformazioni, trasporti e conservazioni di non breve tempo vogliamo non applicare le tecnologie termiche, conservative di pastorizzazione o addirittura di irradiazione? E inoltre: laddove si utilizzano diserbanti chimici o insetticidi, è possibile applicare la dizione di “naturale”?

Credo che non esista una definizione accettata di “naturale”, eppure visto l’uso e l’abuso che se ne fa bisognerebbe che lo si facesse in quanto il consumatore, investito sempre più da questa propaganda troppo attraente, deve essere maggiormente tutelato tramite una precisa definizione. Possiamo pertanto osservare che per ora l’aggettivo “naturale” ha una valenza abbastanza fluida, se non ambigua. Si pensi a quanta gente compra in fiducia un prodotto perché è definito naturale! E’ per questo che la FDA americana (Food and Drug Adminitration) è stata incaricata di redigere una definizione di “naturale”. Tuttavia essa preliminarmente ha preferito indire una specie di consultazione pubblica (allungando la scadenza fino al 10 maggio 2016) per raccogliere suggerimenti e vedere se era possibile fare una sintesi. Una considerazione a questo punto, però, è d’obbligo: non si comprende come definire naturale un prodotto faccia tanto breccia nell’immaginario dei consumatori degli anni 2000, ma nello stesso tempo si richieda che venga definito dalle autorità nel suo vero significato e negli esatti confini.

Circa la relatività del concetto posso darne una testimonianza: quando ero ragazzino, nella mia famiglia contadina si faceva la distinzione tra “comperato” e “casalingo”, e il più delle volte si preferiva il comperato nella bottega. Mi sembra una bella e buona contraddizione. E’ un po’ il volere qualcosa che non esiste! Una prima distinzione che si potrebbe fare è che è naturale ciò che esiste in natura, oppure che bisogna estrarla fisicamente dalla natura per poterla definire naturale.

La FDA aveva già assunto come valido il concetto che un cibo poteva fregiarsi della dizione di naturale solo se al suo interno non vi era nulla di artificiale e sintetico (compresi additivi e coloranti indipendentemente dalla sorgente). Solo che a questo livello di griglia ben pochi cibi potevano chiamarsi tali e poi non si teneva conto dei metodi di preparazione dei cibi pronti, che ormai sono la norma; senza poi considerare tutto quello che ne conseguirebbe in fatto di disponibilità di cibo, di costi, di presentazione, di gusto e di salubrità. Per assegnare la qualifica di naturale ad un cibo odierno, frutto di trasformazioni, trasporti e conservazioni di non breve tempo vogliamo non applicare le tecnologie termiche, conservative di pastorizzazione o addirittura di irradiazione? Altro aspetto che la FDA aveva chiarito era che comunque “naturale” non poteva avere una valenza salutistica. Cosa che abusivamente oggi prendiamo come un assunto. Comunque pur tralasciando tutto ciò, la FDA vorrebbe poter stabilire: – se sia opportuno definire il termine “naturale”, – Se sì, come la FDA dovrebbe definire “naturale”, e come l’FDA dovrebbe fissare un uso appropriato del termine sulle etichette dei prodotti alimentari.

Questa premessa ha lo scopo di introdurre il tema che tratterò in seguito e che riguarda i diserbanti chimici o gli insetticidi perché anche a loro si vuole applicare la dizione “naturale” in contrapposizione a “sintetico” (che sostituisce il “lavorato o trasformato” dei cibi). Sicuramente voi mi direte: “ma cosa vi è di naturale in un diserbante chimico o in un insetticida? Un diserbante chimico o un insetticida sono l’essenza della innaturalità, della velenosità e dell’attentato all’ambiente!” Ne siete proprio sicuri? Vogliamo analizzare più da vicino la cosa?

Se però fosse così, non si salva beninteso l’agricoltura convenzionale, ma neppure quella biologica come si vedrà di seguito.

Caso del Bilanophos (non ammesso in biologico)

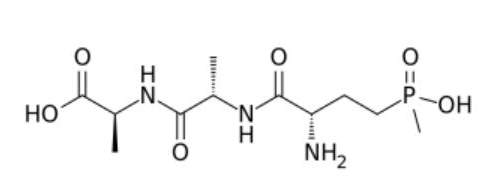

Nel 1970 due laboratori, uno in Germania ed uno in Giappone, hanno scoperto, indipendentemente l’uno dall’altro questa sostanza chimica. Essi l’hanno scoperta analizzando delle molecole prodotte da batteri del genere Streptomyces (da S. viridochromogenes i tedeschi e S. hygroscopicus i giapponesi). Si tratta quindi di una sostanza prodotta naturalmente da questi batteri e perciò definibile “naturale”. Eccone la formula di struttura della molecola:

Sia gli uni che gli altri hanno scoperto subito che la molecola aveva una forte capacità erbicida. In particolare i ricercatori tedeschi hanno anche visto che l’effetto erbicida era dato solo da una parte della molecola. Infatti quando la molecola di cui sopra penetra nella pianta essa viene spaccata e viene lasciata intatta una piccola parte che chimicamente va sotto il nome di phosphinothricina. In altre parole viene tolta la parte sinistra e rimane solo la parte destra e questa nuova sostanza interferisce con la glutamino-sintetasi , che è un enzima essenziale nella fisiologia di quasi tutte le piante, Vi è da aggiungere che gli stessi batteri producono naturalmente piccole quantità di phosphinothricina.

E’ evidente che l’industria chimica per produrre l’erbicida commerciale non ha continuato ad estrarrlo dai batteri, ma conoscendone la formula chimica ha provveduto a sintetizzarla e sia in USA che in Europa essa è nota come “gluphosinate d’ammonio” ed è contenuta nei diserbanti commerciali come il Rely (usato per il diserbo dei frutteti e vigneti e per la spollonatura degli stessi), il Liberty (usato per diserbare coltivazioni Liberty link) e il Basta per il diserbo di presemina. Come ha fatto la Monsanto con il gliphosate, che ha creato piante OGM resistenti al principio attivo, così Syngenta ha creato un mais OGM resistente al gluphosinate.

La BayerCrop Science ha costruito uno stabilimento in Alabama in quanto ha una forte domanda per poter far fronte al diserbo dei campi che un uso scriteriato dei mais Roundup Ready Monsanto hanno lasciato crescere e riprodursi piante già resistenti precedentemente al gliphosate (attenzione non lo sono diventate a causa dell’uso del Roundup, ma in conseguenza). Bastava da subito alternare nelle semine le due varietà di mais resistente alle due molecole diverse e non si sarebbe incorsi nell’inconveniente, mentre ora si è spuntato un’arma e essendo passati al gluphosinate si spunterà anche questa se ci si comporta ancora da imbecilli.

Conclusione: il principio attivo del diserbante è naturale, ma solo per il fatto di averne copiato la molecola esso è divenuto, nella sola Italia, però, un “pesticida pericolosissimo” e totalmente innaturale. Valli a capire questi arzigogoli contorti! Si fa presente che è d’obbligo, se si vuole ottenere l’omologazione, far divenire una sostanza naturale un fitofarmaco, cioè con caratteristiche legali ben precise.

Nota: ho detto « pericolosissimo » ? Ecco perchè ho usato il superlativo virgolettato. Innanzitutto il principio attivo è stato usato per 20 anni con la classificazione di “nocivo” (ci mancherebbe che un prodotto biocida fosse innocuo per tutti!). Solo che in seguito ad una direttiva comunitaria di riqualificazione per via burocratica del principio attivo (cioè non vi sono state nuove evidenze sperimentali che lo hanno mostrato sotto un aspetto prima sconosciuto), i prodotti che lo contenevano dovevano cambiare la classificazione in “tossica” e non più solo nociva (ci mancherebbe altro che una sostanza nociva biocida non fosse anche tossica!). Il prodotto è rimasto regolarmente in commercio in tutta l’UE, solo l’Italia ha pensato bene di interdirlo nel 2011 per poi riammetterlo meno di un anno dopo limitandone l’uso. E’ stato interdetto nelle colture erbacee e ammesso nelle seguenti coltivazioni: colture arboree ed arbustive da frutto (agrumi, drupacee, melo, pero, vite da tavola e da vino, olivo, noce, nocciolo, actinidia e pioppi. Polloni o germogli radicali). Potremmo dire che i prodotti agricoli di colture erbacee provenienti da quasi tutti gli stati europei e diserbati con gluphosinate sono buoni, mentre quelli italiani non lo sono. Inoltre i frutti di piante arboree sono stati velenosi per sei mesi circa e non lo sono più fino al 2017.

Caso del CALLISTO® (non ammesso in biologico)

Il nome di questo diserbante deriva dalla pianta Callistemon citrinus che riporto in formato bonsai in modo da mostrare pianta e fiori:

Un giardiniere amatoriale californiano nel 1977 osservò che sotto la sua pianta non crescevano erbe spontanee, vale a dire si verificava un fenomeno naturalissimo di difesa, messo in atto da tutti i vegetali, cioè l’allelopatia, cioè una vera e propria competizione chimica o antagonismo radicale che s’instaura tra specie diverse di piante al fine di cercare di sopravvivere eliminando la concorrenza.

Il meccanismo naturale è sfruttato in agricoltura biologica per tentare di non ricorrere ad erbicidi o scerbature. Dato che questo giardiniere era anche biologo alla Stauffer (divenuta poi Syngenta) pensò di prelevare dei campioni di terreno ed analizzarli in laboratorio. La sua intuizione si rivelò giusta in quanto si trovò che la pianta emetteva leptospermone ad attività diserbante Anche il noce emette una sostanza simile, lo Juglone. Esso appartiene alla classe degli inibitori HPPD 4-idrossifnilpiruvato diossegenasi che impediscono la rottura dell’amminoacido tirosina per formare altri composti vitali nelle piante.

Occorreva però studiare un prodotto commerciale che potesse rispettare tutte le caratteristiche per divenire un fitofarmaco diserbante e questo fu trovato in una molecola simile chiamata mesotrione e si creò una diserbante selettivo di post-emergenza del mais molto interessante in quanto combatte bene il cencio molle (Abutilon) che è una pianta infestante temibilissima. Inoltre ha uno spettro ecoambientale particolarmente favorevole (QUI)

Conclusione: dove sta l’innaturalità del mesotrione o la naturalità del leptospermone?

Nota: l’esplorazione della natura per la ricerca di molecole interessanti è un’attività di sempre, si pensi agli antibiotici, poi ai fungicidi, insetticidi e prodotti diserbanti. L’USDA americana ha dimostrato che tra il 1997 ed il 2010 circa il 69% delle nuove sostanze attive dei pesticidi registrati dall’EPA erano sia dei prodotti naturali o dei prodotti di sintesi derivati da fonti naturali o biologiche.

Caso dello SPINOSAD (ammesso in biologico)

Ecco qui assistiamo ad un’altra contorsione lessicale al fine di far apparire naturale una cosa che lo è alla stessa stregua dei due casi sopradescritti e che per sola convenzione sono definiti « innaturali »

Lo SPINOSAD è un insetticida ammesso in agricoltura biologia ed è ricavato da un batterio Actinomicete, il Saccharopolyspora spinosa; come lo è d’altronde lo Streptomyces. hygroscopicus di cui abbiamo parlato sopra. L’azione insetticida è esercitata da due tossine prodotte dal metabolismo del batterio: la spinosina A e la Spinosina B. L’azione insetticida è data dalla neurotossicità delle due tossine; dunque trattandosi di sostanze che interferiscono con l’acetil-colina hanno la stessa identica azione di tutti gli altri insetticidi ad azione neurotossica come ad esempio tutta la classe degli esteri fosforici tanto diabolizzati dai gurù del produrre biologico.

La produzione industriale delle spinosine avviene coltivando i batteri su biomasse apposite. Dapprincipio avviene una fase di incubazione con un inoculo allevato in coltura glucidica, questo inoculo viene poi trasferito su un substrato di semi e qui avviene la fase di produzione vera e propria che si svolge in un digestore e nel cui nel brodo di coltura che si forma si accumulano i prodotti del metabolismo del batterio (sappiamo che vi sono le spinosine, ma non sappiamo quant’altro c’è ancora). A questo processo che definiremo biotecnologico segue un processo biochimico che prevede la purificazione, concentrazione ed estrazione delle spinosine che saranno la base dei formulati commerciali venduti in agricoltura biologica. Le spinosine hanno anche un’azione citotropica, seppure moderata. Con questo termine si intende che un fitofarmaco è tale quando è in grado di penetrare nei tessuti vegetali, rimanendo attivo nei tessuti adiacenti al punto di applicazione. In altre parole sono prodotti con una certa azione sistemica (sinonimo di citotropico), solo che quando si parla di azione sistemica dei neonicotinoidi (anch’essi neurotossici) è una “bestemmia” contro il totem ambientalista, nel senso che sono prodotti inaccettabili, mentre quando si parla di citotropicità dello Spinosad diventa una “salvaguardia” per l’ambiente. Valli a capire questi azzeccagarbugli!

Vediamo di spiegare anche il perché dell’accettazione ambientale delle spinodisine. Innazitutto l’azione neurotossica nei confronti degli insetti è paragonabile a quella dei vecchi insetticidi fosforganici e quindi non sono un elisir di lunga vita, in secondo luogo, però, hanno bassa tossicità verso i mammiferi: DL50 orale pari a 3738 mg/kg nei maschi di ratto e superiore a 5000 nelle femmine, mentre quello dermale è maggiore di 5000 in ambo i sessi. Inoltre non sono mutagene e cancerogene. Per queste caratteristiche il prodotto fitosanitario è “non classificato”; ma se è per questo anche la tossina Bt, usata in agricoltura biologica ed anche prodotta dalle piante modificate geneticamente dall’uomo è un fitofarmaco non classificato ed, infatti, da un punto di vista alimentare il mais che la contiene non è sottoposta a nessuna restrizione, salvo per la fisima che è OGM. Attenzione però che in presenza di piante bagnate e trattate con spinosad le api non vanno a nozze se si posano su queste piante. Inoltre l’LC50 (concentrazione letale mediana) dimostra un’azione significativa di tossicità verso i pesci ed infatti i prodotti a base di spinosad devono portare le dizione “pericoloso per l’ambiente” (sic!). Ultimo aspetto, non secondario, è che lo Spinosad è troppo caro per trovare un’applicazione generalizzata (come invece lo sono i prodotti di sintesi che hanno un costo relativamente molto più contenuto e quindi permettono un uso più generalizzato e una salvaguardia dei raccolti migliore ed in sostanza maggior cibo disponibile).

Conclusione: il tossicologo americano Chris Ames già nel 1990 scriveva che il 99,99% dei pesticidi che noi ingeriamo alimentandoci sono di origine naturale. Ha anche mostrato che ogni americano si mangia 1,5 g di pesticidi naturali, ossia 10.000 volte più che di pesticidi di sintesi. Su 52 pesticidi naturali la metà sono cancerogeni per i roditori.

Nota: se confrontiamo il Callisto e lo Spinosad da un punto di vista unicamente ambientale credo che siamo a dei livelli molto simili, solo che il Callisto si usa una volta all’anno, mentre lo Spinosad andrebbe usato tutte le volte che vi è un attacco parassitario e questo non capita una sola volta all’anno, in quanto gli insetti hanno più generazioni all’anno.

½ litro di aceto, ½ di sale da cucina, 2 cucchiai di una emulsione di sapone di Marsiglia (ammesso in biologico)

Vi chiederete se questa è una ricetta culinaria,anche se un po’ strana. No, si tratta di una pozione magica di un naturale diserbante . Ora l’aceto contiene acido acetico (ormai ricavato per sintesi, quindi qui vi è già contraddizione) che ha proprietà diserbanti, ed infatti, è usato negli orti biologici; il sale ha anche lui proprietà diserbanti, mentre il sapone serve ad aumentare la tensioattività e quindi far penetrare meglio il sale e l’acido acetico all’interno delle piante da combattere. Ecco questa miscela distribuita su malerbe giovani ha un significativo effetto diserbante e lo si usa normalmente (mia moglie quando prepara il Roast beef in crosta di sale non manca mai di spargere il sale nel cortile per diserbarlo). Anzi molti siti che parlano di biologico scrivono che lo si può usare in alternativa al gliphosate ritenuto altamente pericoloso e poi del tutto disdicevole solo per il fatto di essere prodotto da una multinazionale. Vogliamo, però, fare un confronto tecnico a livello di efficacia, costo e tossicità?

Efficacia: il confronto è un po’ difficile, ma non impossibile. Se si tratta di giovani infestanti annuali le due sostanze si equivalgono, ma se le malerbe sono sviluppate il sale ci fa un baffo, mentre il gliphosate risolve il problema. Questo deriva dal fatto che il sale e l’aceto agiscono solo per contatto sulle membrane cellulari, mentre il gliphosate è assorbito e si spande in tutta la pianta, comprese le radici. Nel primo caso tutta la pianta deve essere bagnata, nel secondo anche solo una parte è sufficiente, inoltre le infestanti perenni non sono toccate dal sale-aceto, mentre il gliphosato le fa morire. L’unica cosa che si può dire della miscela aceto-sale è che agendo solo per contatto è meno problematico distribuirla, mentre quando si irrora il gliphosate occorre proteggere le erbe che non si vogliono distruggere se sono affiancate al coltivato.

Costo: qui prendo ad esempio il confronto che è stato fatto negli USA, che penso sia grosso modo trasferibile anche da noi. In Usa per preparare un gallone di soluzione aceto-sale si spendono tra 2,70 e 3,31 $/gallone in funzione dei luoghi di acquisto e della qualità (visto che aceto e sale sono anche prodotti alimentari). La confezione di solo gliphosate comprato in un green center costa invece 27,97 $ per solo messo gallone. Sembrerebbe non esserci confronto, ma se consideriamo che un litro di miscela diserbante di gliphosate diventa perfettamente atta allo scopo con solo 1,56 once (fl oz), ossia circa 45 mL , il costo del gallone di questa soluzione diserbante diventa di soli 0,66 o 1,09 $/gallone a secondo delle concentrazione maggiore o minore. Insomma il confronto è largamente a favore del prodotto di sintesi.

Tossicità: qui guarderemo solo i valori di tossicità per i mammiferi delle tre sostanze implicate: gliphosate, aceto e sale. Il DL50 orale per il gatto è rispettivamente: 5108, 3350, 3000 mg/kg, mentre il DL50 cutaneo per il coniglio è, sempre rispettivamente: >2000, 1060, > 10000 mg/kg. Si ricorda che il DL 50 significa la dose che fa morire il 50% del campione di ratti o conigli, pertanto più elevato è il numero del DL50 minore è la tossicità.

Cosa si nota? Si nota che l’acido acetico in ambedue i casi di DL50 considerati è più tossico del gliphosate, mentre il gliphosate è sicuro fino a 2000 mg/kg ed il sale fino a 10000 mg/kg. Nel DL50 orale invece il gliphosate è nettamente meno tossico degli altri due. Detta così però non tutto è chiaro perché si tratta di tenere conto del detto paracelsiano ossia “dose fecit venenun”, nel senso che se di gliphosate ne debbo usare dei ettogrammi o grammi e degli altri dei chilogrammi, la pericolosità è invertita. Tralascio la specifica del calcolo fatto dalle due miscele ad effetto diserbante e qui consideriamo solo l’aceto contenuto. Ebbene, dato un gallone di soluzione diserbante di acido acetico a quella concentrazione, che apporta 198.200 mg di acido acetico puro a dei ratti che immaginiamo possano pesare mezzo kg, è una dose capace di uccidere 59 ratti, un gallone, invece, di gliphosate a quella concentrazione, dato che apporta 31,75 mg di principio attivo puro, uccide solo 6 ratti.

Conclusione: l’acido acetico della soluzione diserbante fatta in casa e quasi 10 volte più tossico della soluzione diserbante di gliphosate. In più nella prima non abbiamo preso in considerazione la tossicità del sale che sarebbe da aggiungere.

Nota: qualcuno si potrebbe dire che si sono taciuti gli effetti collaterali del gliphosate, tanto di moda da imputare alla molecola. Ebbene allora si è sottaciuto che il cloruro di sodio è mutageno per le cellule somatiche dei mammiferi e dei batteri e provoca l’herpes; l’acido acetico è altamente corrosivo (corrode il calcare dei vostri sanitari), provoca disturbi respiratori e può portare a cecità

CONCLUSIONE GENERALE: ACETO+SALE+SAPONE E GLIPHOSATE SONO AMBEDUE MISCELE DISERBANTI ESTREMAMENTE SICURE SE USATE CORRETTAMENTE, SONO AMBEDUE ACCESSIBILI A QUALSIASI PORTAFOGLIO E RISOLVONO, IN FUNZIONE DELLE CIRCOSTANZE, IL PROBLEMA DI TENERE PULITA DALLE INFESTANTI UNA DETERMINATA SUPERFICIE DA COLTIVARE O PER HOBBY. L’OSTRACISMO AL GLIPHOSATE NON PUO’ BASARSI SU NESSUN ELEMENTO OBIETTIVO, MA SOLO SU ELEMENTI IDEOLOGICI CHE SONO DIVENTATI TALI QUANDO ESSO E’ DIVENUTO LA BASE DI PIANTE OGM.

Caso Olio di Neem (ammesso in biologico)

Prima di parlare dell’Olio di Neem occorre che si conosca la problematica del Rotenone, anch’esso usato in agricoltura biologica per tanto tempo. Anch’essa è una molecola estratta da una pianta tropicale (Paraderris elliptica). Esso è uno degli insetticidi storici di quando l’agricoltura era definita in assoluto “naturale” e non intensiva, sana e ecocompatibile. Era usato assieme agli estratti di nicotina (venduti dallo Stato) ricavati dal tabacco e dal piretro ricavato da certi crisantemi. Essi furono usati empiricamente già nel XIX sec. poi, quando furono caratterizzate le molecole attive degli estratti, vennero formulate dei prodotti fitofarmaceutici e ciò avvenne ad inizio del XX sec.

L’azione del Rotenone consiste nell’agire sui neuroni che sintetizzano la dopamina e ciò fu scoperto nel 2000. Dopo di ciò uno studio epidemiologico ha stabilito che agli utilizzatori esso moltiplicava per 2,5 il rischio di ammalarsi di Parkinson rispetto al gruppo testimone. Nel 2008 il dossier epidemiologico portò all’interdizione della molecola in tutta l’UE. Tuttavia la lobby del biologico ottenne che l’uso fosse procrastinato fino al 2011 in Francia, Inghilterra e Italia, appunto per proteggere gli alberi frutticoli le piante ornamentali e le patate. Comunque la molecola non perse per questo il rischio neurodegenerativo….

Già dal 2008 comunque cominciò l’azione di lobbyng da parte delle associazioni biologiche per trovare un sostituto ed esso fu individuato nell’olio di neem ed, infatti, nell’aprile 2011 l’azadiractina, principio attivo contenuto nell’olio di neem che si ricava da una pianta della famiglia delle Meliacee, botanicamente conosciuta come Azadirachta indica, viene inscritta in una lista positiva che è l’anticamera di una AMC (autorizzazione di messa in commercio) successivamente concessa. Eppure la sostanza attiva era già conosciuta da secoli come medicina tutto fare in India, ma che aveva anche questi inconvenienti: impatto molto negativo sugli animali acquatici, e sulle giovani api, inoltre era un perturbatore endocrino e per questo in India era conosciuto ed usato da tempo immemorabile come anticoncezionale maschile. Ad esempio in Francia è stato autorizzato con la formula: “ non presenta rischi inaccettabili per l’operatore nelle condizioni d’uso prescritto” Vale a dire queste:

Che tanto fanno gridare allo scandalo quando vengono mostrate per i trattamenti nell’agricoltura convenzionale come fossero delle protezioni marziane e che dovrebbero anche nei casi di trattamenti di agricoltura biologica porre i seguenti quesiti: che ne è delle coltivazioni del vicino, delle specie di fauna non bersaglio, e più in generale dell’ambiente? Non vale anche qui il principio di precauzione circa l’equilibrio degli ecosisistemi?

Che tanto fanno gridare allo scandalo quando vengono mostrate per i trattamenti nell’agricoltura convenzionale come fossero delle protezioni marziane e che dovrebbero anche nei casi di trattamenti di agricoltura biologica porre i seguenti quesiti: che ne è delle coltivazioni del vicino, delle specie di fauna non bersaglio, e più in generale dell’ambiente? Non vale anche qui il principio di precauzione circa l’equilibrio degli ecosisistemi?

QUALI CONCLUSIONI TRARRE?

Che se si fa agricoltura per campare si devono proteggere le coltivazioni sia che si conduca l’azienda in modo convenzionale che in modo biologico (in biologico si usano pesticidi eccome!). Dato che occorre distruggere dei viventi (tutti i parassiti sono tali) i prodotti che si usano non sono sicuramente degli elisir di lunga vita per nessuno, ma tutto dipende dalla dose. Ebbene, allora occorre che si sappia che come numero i residui dei pesticidi cosiddetti “sintetici” nelle piante alimentari sono in quantità insignificanti se li paragoniamo ai pesticidi naturali presenti (compresi quelli distribuiti dall’uomo che quelli prodotti naturalmente dalle piante che invece sono enormemente più numerosi) Il prof. Bruce Ames fin dal 1999 (1) ha scritto (mai è stato smentito), che: “ nell’alimentazione umana il 99,99% dei pesticidi assorbiti sono di origine naturale”.

Alcuni esempi? La cottura degli alimenti comporta l’ingestione di 2 mg/giorno/persona di sostanze classificate cancerogene sui roditori. Per contro se prendiamo in considerazione ben 200 prodotti chimici di sintesi che la FDA americana ha individuato poter essere presenti negli alimenti, misurandone anche la quantità media che l’uomo può ingerire con l’alimentazione, risulta che essi rappresentano in media 0,09 mg/giorno/persona. Vale a dire venti volte meno di quanto se ne ingerisce di origine esclusivamente naturale. In una tazza di caffè vi è una quantità di composti naturali cancerogeni sui roditori, pari alla dose di pesticidi di sintesi che un uomo può assorbire in un anno. I controlli che le autorità sanitarie operano sui prodotti agricoli alimentari ci rassicurano molto, secondo l’ultimo resoconto EFSA (2), si evince che da tutti i controlli fatti in Europa ben il 97,4% dei campioni rispettano le norme di sicurezza alimentare (LMR) circa i residui di pesticidi e che solo 1,5% li superano significativamente. E i controlli in biologico? 0,8% dei campioni eccedono LMR, dunque 2,6% contro 0,8%, ma in biologico non sono misurati i pesticidi sintetici eventuali per il solo fatto che dicono di non usarli!

(1) La Recherche n° 324 Ottobre 1999 (2) EFSA Journal 2015; 13(3); 4038 (169 pp.)

La foto di apertura, di Luigi Caricato, è una installazione artistica di Franco Vertovez, dal titolo “La magica tavola del succhia succhi”, esposta nell’ambito dela mostra collettiva “Il raccolto”, al Palazzo dell’Umanitaria a Milano, a cura di Arte da Mangiare

Per commentare gli articoli è necessario essere registrati

Se sei un utente registrato puoi accedere al tuo account cliccando qui

oppure puoi creare un nuovo account cliccando qui

Commenta la notizia

Devi essere connesso per inviare un commento.