Corso Italia 7

Rivista internazionale di Letteratura – International Journal of LiteratureDiretta da Daniela Marcheschi

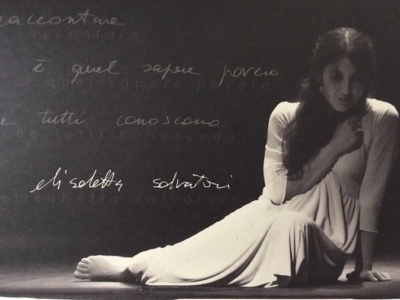

È il raccontare la cifra che caratterizza l’attività teatrale di Elisabetta Salvatori, attrice versiliese. Un raccontare che contraddistingue anche questa intervista, in cui trasmette emozioni a chi la ascolta, in modo molto simile a quelle che trasmette alla platea entusiasta e appassionata che da molti anni segue le “sue” storie.

“Teatro in valigia”, “teatro in salotto”: sono due definizioni del tuo far teatro. Me ne vuoi parlare?

Il “teatro in valigia” riguarda solo le favole con cui ho iniziato, mentre il “teatro in salotto” è quello che faccio da sedici anni in casa mia, dove, nello spazio del salotto, ho messo cinquanta seggioline e una pedana davanti al caminetto. Lì propongo molti dei miei spettacoli.

Tu fai un teatro che, a seconda dei casi, è stato definito “sacro”, “civile”, “di passioni” riconducibili a personaggi pubblici e privati, a volte sconosciuti. Come mai questi temi?

Per prima cosa vorrei dire che io racconto solo storie vere.

Nello specifico, il caso del sacro è cominciato da un mio desiderio di parlare di una santa. Volevo che fosse toscana. Non conoscevo tanti santi e la prima che mi è venuta in mente è stata Caterina da Siena.

Nel momento in cui provai il desiderio di narrarne la vita, la Provincia di Pistoia mi chiese di raccontare quella di Beatrice di Pian degli Ontani, poetessa pistoiese dell’800. Mi trovai così indecisa tra dare la precedenza alla mia personale urgenza di parlare di una santa o, invece, come mi chiedevano, di parlare di una poetessa di cui conoscevo pochissimo.

Ho preso così due o tre notizie su Caterina, due o tre su Beatrice, un po’ di biografia dell’una e un po’ dell’altra e, leggendo, ho scoperto che avevano in comune una data, il 25 marzo, in cui, a cinque secoli di distanza, una nasce e l’altra muore. E questa mi è sembrata una bella coincidenza.

Poi, proseguendo nel mio lavoro, sono venuta a conoscenza che erano tutte due analfabete (una poetessa analfabeta è particolare!), tutte e due grandissime comunicatrici. Pensa che Caterina, analfabeta, detta più di trecento lettere. Ma una cosa mi ha folgorata: tutte e due hanno stupito le persone che le hanno incontrate per la loro conoscenza della vita, per la loro saggezza.

Alla domanda: «Chi ti ha insegnato tutto questo, dove l’hai imparato?», Beatrice, che era anche molto ironica, risponde: «Dal libro aperto». Il «libro aperto» è la montagna sull’Appennino pistoiese, sotto la quale c’è il suo paesino, Melo, dove è nata, anche se poi ha vissuto lì vicino, a Pian degli Ontani. Questo «libro aperto» è proprio una montagna che ha tale forma.

Quando cinque secoli prima Caterina viene messa sotto processo e i domenicani la richiamano perché mette inquietudine il suo modo di vivere, di parlare, di esporsi, strano in una donna semplice, nata in una famiglia modesta e alla domanda di chi fosse stato a insegnarle tutto, lei risponde la stessa cosa: «Il libro aperto», riferendosi alle braccia di Cristo stese sulla croce. Il fatto che tutte e due rispondano nello stesso modo mi convinse di quanto avessero in comune le due donne.

Da queste coincidenze nasce il mio primo racconto sul sacro, Piantate in terra come un faggio o una croce. “Faggio” dedicato alla vita di Beatrice – che, fra l’altro, partorisce appoggiata a un faggio – e “croce”, ovviamente, a Caterina. Un incrocio tra poesia e fede.

Girando con questo spettacolo, trovai un sacerdote che mi propose di raccontare la storia di Madeleine Delbrêl, una mistica francese del secolo scorso che io non conoscevo. Lui insistette dandomi della documentazione su di lei. Me ne innamorai ed è così che è nato il mio secondo spettacolo sul sacro, Come gli scambi del treno.

Madeleine è molto vicina a noi, è morta nel ’61, è vissuta nel periodo dei preti operai. Francese, non parigina, ha vissuto a Parigi e da Parigi si è trasferita nella periferia, a Ivry, che era la capitale del Partito Comunista. Era un periodo in cui i comunisti e i cattolici vivevano un momento di tensione altissima. Siamo prima del ’68, e proprio a Ivry si presero a sassate, poi cambiarono i nomi delle strade dedicate a santi. Tutt’intorno uno sventolio di bandiere rosse.

Madeleine riesce a legare con il marxismo e, attraverso questo, rinnova la sua fede. Lei parla già in quegli anni di argomenti di cui solo ora si interessa la Chiesa. Scrive un trattato sulla tenerezza e parla di periferie perché ci vive.

Dice che ogni volto è un santuario, ogni strada un luogo per pregare. E decide di vivere una vita da religiosa.

Infatti non si sposerà, vivrà in una comunità, non di suore, ma di amiche che decidono di fare la sua stessa scelta. La Chiesa le approva, il loro modo di vivere è bellissimo e molto avanti per l’epoca. Vivrà anche delle grandi delusioni, perché la Chiesa ha paura dei preti operai, per cui vieta la collaborazione con i comunisti. Inoltre scrive benissimo e la sua è una storia veramente particolare.

Un bel quadro di quel periodo e un bel personaggio, fra l’altro poco conosciuto. Papa Francesco da poco le ha accordato il titolo di “serva di Dio”, il primo passo verso la santità.

Passiamo ora al teatro civile.

C’è lo spettacolo su Sant’Anna di Stazzema, Scalpiccii sotto i platani, che è una delle prime cose che ho deciso di raccontare vivendo in questa terra, in Versilia. Una pagina di storia così importante, così dolorosa, così vicina e, all’epoca, poco conosciuta, perché l’ho scritta prima del processo. Quindi nata dal desiderio di conoscerla meglio, anche attraverso la voce di chi qualcosa mi poteva dire, di qualcuno che ci fosse stato, che l’avesse vissuta, e non soltanto leggerla sui libri.

Ho cercato di parlare coi superstiti, bambini o ragazzini a quei giorni, però testimoni perché avevano visto, avevano sentito, ricordavano gli odori, le voci, le grida, le raccomandazioni.

Tu hai visto il film Miracolo a Sant’Anna di Spike Lee. Come lo giudichi?

Lo giudico un’altra cosa, non c’entra nulla con Sant’Anna, a parte la scena davanti alla chiesa che è realmente accaduta.

La bimba che aspetta, Elisabetta Salvatori

Adesso ti chiederei di parlarmi dei tuoi testi, visto che sei l’autrice dei testi dei tuoi spettacoli. Come procedi?

Il procedimento è individuare la storia che a volte cerco, a volte mi cerca. Come ti ho detto, mentre volevo raccontare di Caterina, ho scoperto Beatrice e così ho raccontato di tutte e due: in quel caso mi sono sentita “cercata” da Beatrice.

Una volta scelta la storia le vai incontro. Ho un mio rituale (l’ho usato anche per Caterina e Beatrice) e ogni volta che tratto di persone vado, in un certo senso, a chiedere il loro permesso, il loro sostegno.

Quindi mi reco nel luogo dove queste persone sono sepolte, porto un mazzolino di fiori e dico: «Io vorrei raccontare la vostra storia. Siccome è la “vostra” storia, ho bisogno di sapere se vado bene, se sarò, secondo voi, una buona portatrice della vostra vicenda».

Perché se è vero che posso raccogliere notizie dai libri, dalle testimonianze, sono ugualmente consapevole che viviamo anche di presenze invisibili e non solo di persone a cui si può stringere la mano. E se ti avvicini a queste presenze, in maniera diversa, forse anche loro ti possono rispondere, se fai delle domande.

Chiedo anche se mi danno una mano, ma soprattutto se sono d’accordo e in alcuni casi ho avuto la sensazione di essere accompagnata, di ricevere più di quello che avrei immaginato.

Tornando a Caterina e Beatrice, la sera andavo a Pian degli Ontani, sull’Appennino pistoiese, dormivo lì, la mattina scendevo verso Siena, per sentire odori, per vedere colori, per provare sensazioni.

Una delle volte in cui andai a Siena, mi recai al santuario, perché nel santuario c’era la casa di Caterina, c’era la tintoria di suo padre. È il luogo dove ha vissuto la sua infanzia e dove ha vissuto la sua famiglia.

Oggi, che c’è il santuario, di quella casa non vedi più niente se non un caminetto che si distingue appena perché è un po’ in basso. Qui c’era anche la camera di Caterina, dove dormiva da sola: piccolissima.

In quella camera, a un certo punto, non ha più voluto niente, se non un sasso. Ora quella camera è una celletta che si vede da fuori attraverso una grata.

Io sono stata lì a parlare con il direttore, un uomo burbero, e dopo due ore in cui mi sembrava di non aver concluso nulla, lui ha chiamato una suora e le ha detto: «Le apra la cella e la faccia entrare per dieci minuti».

Ancora oggi mi commuovo, se ci penso, perché nessuno entra nella cella: non si entra nella cella di Caterina! Come dico alla fine dello spettacolo, io le ho “sentite” tutte e due, toccando i sassi dove sono vissute: una ci aveva appoggiato la testa, l’altra la casa.

Ho toccato quei sassi e i sassi parlano, come tutto parla, se sai ascoltare. Questo è molto di più di quello che mi sarei aspettata. Aspettavo la risposta di un uomo, invece lui mi ha fatto parlare con un sasso.

Lo stesso per il racconto su Dino Campana, di cui avevo letto tantissimo. Sapevo che alla Biblioteca Marucelliana c’era il manoscritto Il più lungo giorno. Allora vado e chiedo se posso vederlo e i responsabili acconsentono, ma mi mettono davanti al computer e mi fanno vedere le pagine scansionate.

Che delusione! Avrei voluto prenderlo in mano. Mi rispondono che non è possibile, perché è in cassaforte. Fra l’altro è vecchio e delicato. Spiego che voglio raccontare la vita di Dino Campana e che quello che cerco sono le emozioni. Basterebbe che me lo mostrassero dalle loro mani, mentre lo sfogliano.

Avevo già deciso, fra l’altro, che il racconto su Dino Campana si sarebbe chiamato Violae avevo una serie di motivi per chiamarlo così.

Mentre osservavo al computer il testo, mi ero accorta che su una pagina, proprio su una poesia, era stata fatta un’addizione.

I responsabili si convincono e mi danno in mano il quaderno. Un’emozione da non dirsi! Comincio a sfogliarlo e scopro che l’addizione sulla poesia è fatta con una matita viola. Per me è stata una conferma che il titolo che avevo scelto era giusto. Poi ho azzardato: «Per caso ha anche uno dei Canti orficidel ’14?».

«Non lo so, ne abbiamo tanti». Guarda. Ce l’hanno con le pagine intonse che mi fanno aprire.

Questo è stato un regalo, è stato come essere presa per mano.

Per uno spettacolo ti puoi documentare anche solo attraverso i libri, ma i libri arrivano fino a un certo punto. Le emozioni le raccogli immergendoti, in vari modi, nella vita che vuoi raccontare.

Andai anche sulla tomba di Dino Campana, una tomba che gli somiglia: una lapide con scritto «Dino Campana, poeta». Neanche la data.

Ritorno alla tua domanda: i miei racconti nascono così, avvicinandomi ai miei personaggi, raccogliendo tanto.

All’inizio scrivo tutto a mano. Compro sempre un quadernone nuovo – me ne servono anche due o tre – e comincio a raccogliere informazioni, impressioni. Quindi seleziono. Poi nasce il racconto.

Elisabetta Salvatori

A proposito dei testi, quindi della scrittura, nel tuo linguaggio tu fai spesso uso del dialetto versiliese, mentre molti scrittori rinnegano la propria origine. Tu invece ti muovi tra un italiano perfetto e queste “interferenze” molto emozionanti di versiliese.

I motivi sono più di uno. Intanto io racconto spesso storie legate a questa terra e ogni terra raccontata con il dialetto te la avvicina.

Tutto è partito con lo spettacolo su Sant’Anna, quando ho fatto le interviste ai superstiti. Loro mi parlavano in dialetto, in un dialetto anche molto pulito, forbito, elegante, e le cose, in dialetto, arrivano più “dritte”, sono più vere. Inoltre il dialetto versiliese non è il dialetto fiorentino aspirato, bello, allegro. È un dialetto che dentro ha anche del dolore, è molto per immagini, è poco conosciuto, perché quando si pensa al toscano si pensa a qualcos’altro, non si pensa al versiliese. Poi me lo sento addosso e mi sento assolutamente a mio agio quando parlo versiliese, anche se lo parlo solo in teatro, perché mi piace, così come mi piace quando lo ascolto dagli altri.

Adesso facciamo un po’ di anamnesi: la tua vita scolastica e il momento in cui hai deciso di dedicarti al teatro.

Io ho fatto tutt’altro. Ho frequentato l’Istituto d’Arte a Pietrasanta e poi l’Accademia di Belle Arti a Carrara. Insomma, quello che mi interessava.

Finita l’Accademia, ho aperto un piccolo studio e per un anno sono riuscita a vivere di pittura anche se non sempre facendo quello che avrei voluto. Vivevo, in pratica, di lavori su commissione, ma ero contenta.

Il mio sogno, però, era fare una mostra per esporre quelli che consideravo i miei lavori. Vicino a dove abito, a Forte dei Marmi, c’è un luogo dove fa le prove la corale. Pensavo che prima o poi avrei contattato chi gestiva quello spazio per poter esporre lì.

Un giorno leggo sul giornale che proprio in quel luogo inizierà un corso di recitazione. Nel pomeriggio c’è la presentazione. Ci rimango un po’ male. Credevo, col mio rimandare, di aver perso l’occasione di esporre. Decido di trovare un accordo con queste persone e penso: «Loro fanno quello che devono e io intanto espongo i miei lavori».

Così mi sono presentata. Quel giorno ha fatto da spartiacque nella mia vita, perché non avevo mai pensato al teatro, lo sentivo lontanissimo da me.

Quanti anni avevi?

Avevo ventitré anni.

Lì è successa una cosa particolare: mentre seguivo la presentazione del corso pensavo ai muri, agli spazi dove avrei messo i miei lavori. La signora che teneva il corso e che spiegava cosa avrebbe fatto, a un certo punto presenta una sua allieva, dicendo che è una ragazza che la segue da anni e le propone di farci sentire un pezzo. Quello ci avrebbe fatto capire cosa avrebbe voluto fare con noi.

La ragazza recita i versi danteschi di Paolo e Francesca che io successivamente avrei sentito recitare da tantissimi attori (per me erano solamente un ricordo scolastico) e, prima e ultima volta, ho sentito Paolo e Francesca scendere in quella stanza, arrivare, avvicinarsi. Le parole del canto che recitava, diventavano sue, metteva le pause che voleva lei, dove voleva lei, anche dove non erano previste.

Ne rimasi talmente colpita che ho fatto come i bambini: anch’io lo voglio fare. Perché ho sentito la potenza del racconto, anche così lontano come linguaggio, che lei rendeva vicinissimo, facendolo suo.

Persino le parole sembravano sue. Ho imparato immediatamente il V canto e mi sono detta: «Anche io voglio scrivere per raccontare (io avevo sempre scritto un po’). Voglio recitare ciò che scrivo. Voglio scegliere, gustare le parole».

Hai seguito delle lezioni?

Sì, ho seguito il corso. Poi ho iniziato il mio lavoro.

A che cosa ti è servito il corso?

Per fare da spartiacque e aprirmi un mondo per me impensabile, inimmaginabile.

Mi dici il nome della tua insegnante?

Raffaella Panichi, che ora vive a Roma. In una sua breve parentesi in Versilia ha fondato il Piccolo Teatro della Versilia, ora portato avanti da Federico Barsanti.

Parliamo ora un po’ del tuo privato e di Carlo Monni.

Carlo per me è stata una persona importantissima, fondamentale e non da un punto di vista artistico, perché ognuno percorreva la sua strada. Non era l’aspetto artistico che ci univa. Lui era un capolavoro di per sé.

Quando l’hai conosciuto facevi già l’attrice?

Sì, l’ho conosciuto a una rassegna, al Festival di Radicondoli, dove entrambi lavoravamo. Io avevo lo spettacolo alle sei del pomeriggio e lui la sera avrebbe fatto il suo monologo su Bianciardi. Non lo avevo mai visto, anche se avevo sentito parlare molto di lui.

Era il 10 agosto, pioveva e faceva freddo. Il mio spettacolo era al chiuso ed ero sola, perché all’epoca non avevo un musicista che mi accompagnasse.

Stavo scaricando un faretto quando lui, insieme ad altri due suoi amici, della sua stessa “stazza”, si avvicina alla sala. Uno di questi mi chiede cosa stessi facendo. Io li guardo e immagino che siano i macellai del paese (in seguito lo dissi a Carlo e ne ridemmo insieme), che non hanno mai visto nulla ma, dal momento che c’è un festival di teatro, stanno a guardare tutto quello che succede. Lui aveva, come sempre, la sua maglia tutta “impadellata”, tutta piena di macchie.

Seccata dissi: «Non mi fate perdere tempo. Se volete venite a vedere lo spettacolo». FacevoLa bella di Nullache è la storia della mia bisnonna.

La sera i tre “macellai” erano su una panca per seguirmi. Con lo sguardo scorgo Carlo che, quando parlo del vino (una cosa bella: parlo del vino e della Madonna) con la testa annuisce. Finito lo spettacolo mi viene a fare i complimenti usando due o tre termini che rendevano chiara la sua appartenenza al mondo dello spettacolo. Pensai all’importanza della cultura in un paese se persino un “macellaio” s’affina a sentire spettacoli tutti gli anni. Questa era l’idea che mi ero fatta!

Poi arriva la signora che gestiva il festival, con la quale avevo un po’ di confidenza (il festival era curato da Nico Garrone che ne era il direttore), e mi dice che ero andata bene e che anche Monni mi aveva fatto i complimenti.

«Davvero c’era?». «Sì, e gli hai anche parlato». Insomma, era uno dei “macellai”.

Più tardi sono stata io ad andare a vedere il suo spettacolo.

Mi misi proprio in prima fila. Finito il suo monologo, ci siamo salutati e ci siamo detti di andare a bere insieme a tutte le persone che c’erano, ma eravamo talmente in tanti, i bar erano solo due, e siamo finiti così in due bar diversi, ci siamo persi di vista, senza nessuna possibilità di contatto.

Qualche giorno dopo, una coppia di amici che lo conosceva, mi disse di averlo visto, di quanto gli fosse piaciuto il mio spettacolo. Al che rispondo che dopo qualche giorno avrei fatto una cena e propongo ai miei amici di invitarlo. «No», mi dicono, «non va da nessuna parte, solo dalle persone che conosce bene. Poi non guida, non ha la macchina».

Lui abitava nel centro di Firenze in una casina davanti a Palazzo Strozzi. Insistetti perché lo invitassero.

E lui venne. Col treno fino a Querceta, a piedi da Querceta a casa mia. Ci vogliono quasi 6 chilometri dalla stazione a dove abito, ma lui era un camminatore pazzesco. Arrivò tardi, quando già avevamo finito di cenare. Venne e mi dedicò il V canto che poi tante volte abbiamo fatto insieme.

Intanto mi chiedevo: «Ma è proprio così o “ci fa”?». Era molto particolare, e io mi domandavo se il suo modo di essere fosse una forzatura, se volesse fare il personaggio. Invece era proprio così.

«Era proprio così»: mi spieghi?

Era un insieme di valori belli, grandi, importanti: tutti “riassunti” in una persona. È la cosa che di lui mi manca di più. Sapeva bloccare il tempo per qualcosa che ne valesse la pena: per una poesia, per un’emozione.

Aveva una specie di sacralità del bello, della poesia vera. Camminava con libri di poesia in tasca, consumati perché lui “beveva” le poesie, gli facevano bene, gli erano necessarie.

Aveva un senso della libertà e del rispetto profondissimi. In lui non c’era nulla di artefatto e per questo che provo nostalgia.

Dal suo modo di essere io imparavo ad essere migliore, imparavo a liberarmi di cose superflue, inutili e fasulle. Mi portava verso la parte migliore di me. Credo che abbia portati tanti verso la loro parte migliore.

Avete lavorato mai insieme?

Pochissimo, solo per il gusto di fare cose per noi.

Come descriveva il suo rapporto con Benigni?

Ne parlava spesso, perché molti glielo chiedevano, e ne ha sempre parlato come di un grandissimo artista. Si capiva che parlava, però, del passato, con cordialità, ma di qualcosa ormai lontano.

Siamo andati insieme a vedere Benigni in S. Croce. Si sono salutati con simpatia.

La bella di nulla, Elisabetta Salvatori

Torniamo a te. Tu fai monologhi, adesso anche accompagnata dal maestro Matteo Ceramelli, con cui sei in sintonia. Hai avuto qualche maestra “ideale” o no?

Sì, sicuramente. Qualcosa ho preso dal teatro di narrazione, perché ci sono dei narratori da cui imparo ogni volta che li sento. Questo è scontato. Poi però ci sono tutte le persone che nella vita non fanno questo lavoro, ma che sono di per sé dei bravi narratori. Penso che in quasi tutte le famiglie, nei vicini di casa, si trovi qualcuno col dono di sapere raccontare, che sia una storia dell’infanzia o un film. Ecco, io vorrei riprendere quella semplicità, quella essenzialità, quel non essere costruito, come avevano la mia bisnonna o la mia mamma.

La mia domanda voleva essere più precisa. Tra tante attrici che fanno monologhi c’è qualcuna che ti piace o a cui ti senti vicina?

No, penso a tutti attori maschi.

Fammi allora nomi di attori “maschi”.

Un attore bravissimo che mi emoziona per il modo di raccontare, perché è semplice, vero e diretto è Davide Enia: un bel punto di riferimento.

Marco Paolini nel Vajontè un grande maestro.

Tornando al tuo inizio, tu hai cominciato con le fiabe. Qual è la tua idea delle fiabe?

La mia idea delle fiabe è che devono finire bene.

Le inventavi tu?

No, no. Le cercavo, non sono neanche le fiabe classiche. Sono “pezzetti” che io ho preso e rielaborato, perché su tutte voglio intervenire.

Soprattutto se racconto ai bambini voglio che le storie finiscano bene, cambio anche certi finali, anche se alcune insegnanti non sono d’accordo.

Un esempio è la fiaba Il pesciolino d’orodi Puškin che tanto mi aveva colpita e in cui cambio, volutamente in positivo, la figura della moglie esosa.

E la valigia che funzione ha?

Avevo un’unica valigia di cartone nella quale avevo costruito un piccolo teatrino. Poi accadde che tanti anni fa feci un provino per la Rai, RaiSat Ragazzi, a Torino per raccontare fiabe in un programma che si chiamava Glu Glu. Fui presa. Quando il regista vide la valigia (per le altre favole avevo degli oggettini) mi disse: «È bella l’idea della valigia. Perché non pensi a una valigia per ognuna delle tue storie?».

Quindi tu hai fatto televisione?

Pochissima, solo queste puntate, in tutto una trentina.

Cinema?

Non l’ho mai fatto.

Ma ti interesserebbe?

Diciamo che il teatro mi assorbe tanto, non solo perché mi preparo in biblioteca, ma anche a contatto con la gente. Pensa che per lo spettacolo sulla strage di Viareggio, Non c’è mai silenzio, ho conosciuto tutti i parenti delle vittime. Sono stati incontri toccanti, che aiutano a vedere il dolore degli altri, a trasformare in positivo un’esperienza terribile. Il coinvolgimento col teatro è tale che non credo di essere adatta per il cinema.

Al Museo del Risorgimento di Lucca compari in un breve filmato.

Sì, il testo era di Luciano Luciani e mi ha chiamata Gessica Ferro, che all’epoca si occupava del Museo. Girammo nel Teatro di Seravezza.

Tu susciti grandi entusiasmi. Se dovessi scegliere il “tuo” spettacolo?

Impossibile, come scegliere tra figli…

Col tuo lavoro (teatro in casa) riesci a mantenerti?

Riesco a mantenermi. Poi riscuoto consensi: mi ripaga l’affetto, i doni dei miei spettatori. Una signora mi ha portato dei disegni di porte perché, per lei, io apro delle porte. Questo dà tantissimo. In teatro e, soprattutto, in un teatro di 50 posti, si ha la sensazione di parlare singolarmente con ogni persona del pubblico, quasi di toccarla. Tutto quello che il pubblico teatrale ti dà alimenta la tua vita.

Dove hai portato i tuoi spettacoli?

Al Festival della Narrazione di Arzo, in Canton Ticino. In Sicilia, nella casa di Peppino Impastato andai con Scalpiccii sotto i platani. Poi a Busseto, nelle Marche, in Abruzzo, in monasteri e parrocchie, a Milano al Franco Parenti.

Mi sembra di capire che per te il teatro dia delle emozioni che il cinema non può dare. Giusto?

In questo momento così tecnologico nel teatro trovi persone vere, sei incollato alle persone vere. È tutto naturale, non c’è nulla di artificiale. Invece oggi viviamo di effetti speciali.

Dimmi persone a cui sei grata. Prima persone note e poi non note…

A Carlo Monni infinitamente grata: il capolavoro! A Marco Paolini che mi ha chiamata per fare insieme un pezzettino del mio spettacolo su Sant’Anna, ed è stato meraviglioso: il maestro!

A Simone Cristicchi, che è una bella persona, con cui condivido una grande spiritualità. Abbiamo lavorato insieme in Lettere da un manicomio.

Poi Raffaella Panichi, la mia insegnante, mia nonna, mia mamma, la mia famiglia. Sentire che intorno a me c’è una famiglia è importante.

Scordavo! Il maestro Luciano Fabro.

C’è qualcosa di cui vorresti parlarmi?

Mi è stato chiesto il testo dello spettacolo su Puccini, Piccolo come le stelle. Ne verrà fuori un libro con miei disegni, come voleva la casa editrice. Ho scelto di fare degli acquerelli. Uscirà per i tipi della Pacini Fazzi di Lucca.

Le foto sono di Mariapia Frigerio

Per commentare gli articoli è necessario essere registrati

Se sei un utente registrato puoi accedere al tuo account cliccando qui

oppure puoi creare un nuovo account cliccando qui

Commenta la notizia

Devi essere connesso per inviare un commento.