Corso Italia 7

Rivista internazionale di Letteratura – International Journal of LiteratureDiretta da Daniela Marcheschi

Prima dell’ecologia: appunti di mitologia vegetale

Ritornare ai classici. Il rapporto tra l’uomo con la natura era profondamente diverso dal nostro, così come non esisteva una particolare sensibilità nei confronti degli animali. Questo si manifesta, oltre che attraverso l’agricoltura e la magia, nella dimensione più propriamente religiosa, che riconosce ad alcune divinità specifiche una particolare funzione del mondo naturale

Il rapporto dell’antichità classica con il mondo vegetale era molto diverso da quello che con esso intratteniamo oggi. Per noi, che la stiamo inesorabilmente distruggendo, la natura è un bene prezioso da tutelare; e se anche spesso la saccheggiamo, ora con incoscienza, ora con bieco cinismo, solo talvolta con qualche rimorso, siamo tuttavia consapevoli della sua fragilità e ci poniamo il problema della sua tutela.

Nell’antichità questo tipo di sensibilità era ignoto; la natura veniva saccheggiata anche allora (un esempio per tutti: le deforestazioni, che oggi non esiteremmo a chiamare selvagge, delle pendici delle montagne dell’Attica per costruire la flotta di Atene ai tempi delle guerre persiane, nel V secolo a.C.), ma nessuna voce si ergeva a difenderla.

Certo, l’intervento umano non era di entità paragonabile a quella di oggi; ma era la mentalità che differiva profondamente.

Neppure nei confronti degli animali esisteva una particolare sensibilità: quando a Roma, in età imperiale, si svolgevano i giochi del circo, e nel corso di sontuose cacce allestite dagli imperatori si mettevano in scena centinaia di animali selvatici, appositamente catturati per poi farli uccidere davanti agli occhi di un pubblico in visibilio, quasi nessuna voce, nemmeno dei pensatori più illustri, si levò mai a porsi il problema della legittimità di simili stragi.

Perché?

È evidente che il rapporto dell’uomo con la natura era profondamente diverso dal nostro.

La natura in generale offriva, se lasciata a sé stessa, nel suo aspetto non addolcito dall’intervento umano, una faccia inquietante, che incuteva paura. La natura selvaggia era straordinariamente potente e tendeva a sopraffare l’uomo; occorreva addomesticarla. I latini avevano due espressioni che rendevano bene l’idea.

La natura selvaggia corrispondeva al concetto del locus horridus: che significa ‘luogo che fa rizzare i capelli’ per il terrore.

È lo stesso significato della parola italiana orrido, che come sostantivo indica un luogo naturale, una frattura, un crepaccio del suolo, sinistro e che incute spavento.

La natura non addomesticata dall’uomo, la natura selvaggia, allo stato puro, corrisponde alla nozione di locus horridus: un luogo dove i capelli si rizzano in testa per la paura, un luogo che fa accapponare la pelle in un brivido di terrore, perché è un luogo ignoto, dove l’uomo non sa che cosa lo aspetta, dove potrebbero annidarsi bestie feroci e mille insidie; e dove, soprattutto, abita la divinità, che in questi luoghi selvaggi è possibile incontrare in inquietanti incontri ravvicinati.

E vedere gli dèi, il mito ce lo racconta in innumerevoli episodi, porta l’uomo alla morte. Semplicemente, lo annienta.

Il contrario del locus horridus è il locus amoenus, che corrisponde alla nozione di natura incivilita e coltivata: qui siamo nell’ambito dei giardini, degli orti, dei campi arati, di una natura benigna che, opportunamente trattata dall’uomo, con l’aiuto degli dèi diventa un’alleata preziosa e non fa paura.

Ci sono due piani sui quali l’uomo può agire per addomesticare la natura: c’è quello della coltivazione della terra, che trasforma il paesaggio naturale nel locus amoenus di cui si è detto; e c’è quello della magia, che si pone in una dimensione misteriosa, penetra nelle profondità dei segreti della natura, li carpisce e li sfrutta per i propri fini, assoggettando le forze naturali alle proprie esigenze.

La mitologia racconta un gran numero di storie a proposito di maghe (sono sempre figure femminili, così come femminile è la dea della terra, Gea, e femminili sono quasi tutte le divinità preposte all’agricoltura e alla fecondità di piante e animali).

Tutti ricordano, nell’Odissea, la maga Circe, che trasforma in animali i compagni di Ulisse; o, nel mito degli Argonauti, Medea, che con i suoi filtri magici aiuta Giasone, di cui si è innamorata, a conquistare il vello d’oro.

La magia permette alle forze segrete della natura di sprigionarsi, e se non ben dominate queste forze possono rivelarsi letali. È significativo che lo strumento per liberare tali forze stia di solito nelle erbe, che le maghe raccolgono nottetempo e utilizzano per i loro filtri potenti.

Nella mitologia classica le erbe sono ricordate per le loro virtù guaritrici e magiche.

Talvolta vengono menzionate erbe reali, alle quali sono attribuite virtù taumaturgiche; spesso però quelle alle quali i racconti del mito fanno riferimento sono erbe molto difficilmente riconoscibili, che rappresentano con ogni probabilità un’invenzione poetica e le cui portentose qualità le pongono al di fuori del novero delle erbe di questo mondo.

Molte erbe hanno virtù positive. Un’erba magica, l’elenio, era ricordata in relazione con il mito di Elena: quando Menelao era partito per una spedizione in Etiopia, aveva affidato la propria bellissima moglie a un re egizio di nome Tone, il quale però aveva tentato di violentarla; Polidamna, moglie del re, aveva allora inviato Elena nell’isola di Faro, e perché potesse proteggersi dai molti serpenti che vi abitavano le aveva fornito una magica erba, appunto l’elenio, che l’avrebbe aiutata a debellare i pericolosi rettili.

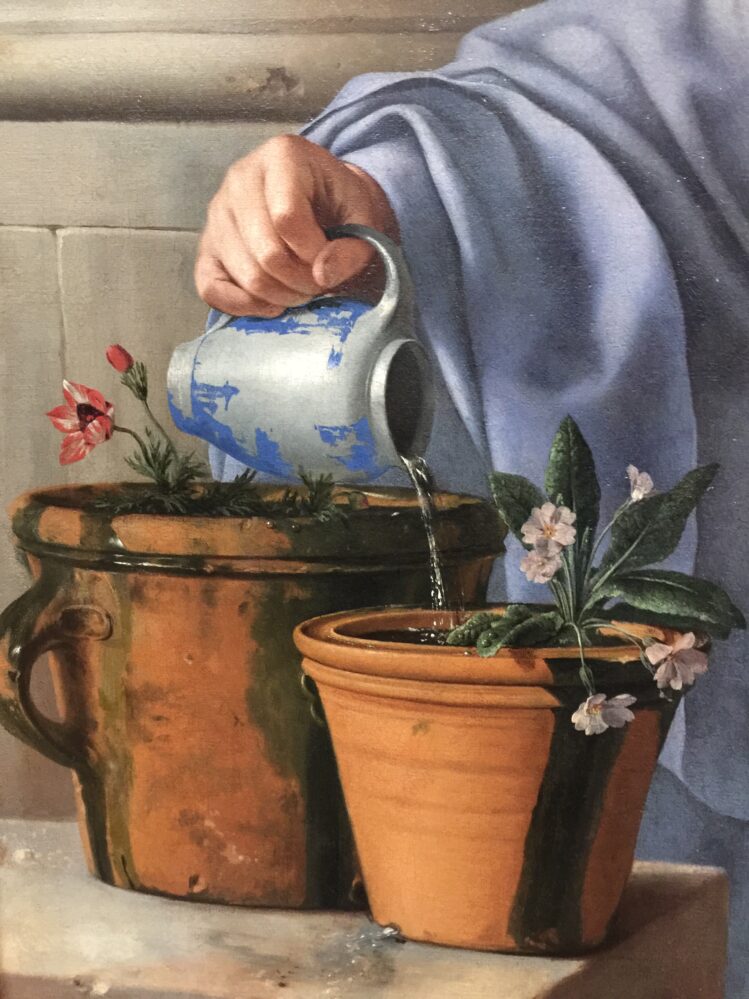

Allegory of Grammar di Laurent de La Hyre

Un’altra erba magica, nota come radice di Circe, è ricordata nella tradizione mitica riferita a Minosse, il quale, per un incantesimo al quale l’aveva sottoposto la sua gelosa moglie Pasifae, andava soggetto a uno sgradevole disturbo: il suo corpo si copriva di repellenti insetti e di altri disgustosi piccoli animali ogni volta che si univa a qualche fanciulla.

La cosa non era soltanto ripugnante, ma provocava spesso la morte delle sue amanti, il cui corpo era devastato dagli insidiosi animaletti. La bella Procri, con l’aiuto dell’erba portentosa, lo guarì dallo spiacevole sortilegio.

La misteriosa erba moly, per la quale inutilmente cercheremmo un’identificazione tra le piante che crescono sulla terra, fu donata direttamente da un dio, Ermes, a Ulisse, quando questi si recò presso Circe allo scopo di liberare i suoi compagni che la maga aveva trasformato in animali: mescolandola alle pozioni approntate da Circe, Ulisse poté annullarne i poteri ed essere protetto da tutte le sue magie.

Anche nel mito di Scilla, il mostro marino che incuteva terrore ai naviganti sullo stretto di Messina, un’erba magica ha un ruolo importante: si tratta però di un’erba non benefica, che anziché guarire produce effetti terribili.

Nel racconto di Ovidio, Glauco si innamorò di Scilla quando era ancora una splendida fanciulla, e per amor suo rifiutò di unirsi alla maga Circe (di nuovo lei). Questa allora, mescolando alcune erbe magiche all’acqua della fontana nella quale Scilla soleva bagnarsi, ottenne che il suo corpo si trasformasse in modo orrendo, assumendo quelle sembianze mostruose con le quali divenne famosa (Ovidio, Metamorfosi 13.1 ss.).

La maga più terrificante di tutte è però probabilmente Erittone, così come ci viene presentata nella Farsaglia di Lucano: essa non è solo potentissima, ma ha anche un aspetto ripugnante, a differenza di altre maghe, come Medea o Circe, capaci per la loro avvenenza di suscitare l’amore nelle loro vittime.

Oltre che attraverso l’agricoltura e la magia, il rapporto tra l’uomo e la natura si manifesta nella dimensione più propriamente religiosa, che riconosce ad alcune divinità specifiche una particolare funzione nel mondo naturale.

Ci sono innumerevoli divinità legate alle piante (Demetra e Trittolemo, collegati ai cereali e alla diffusione della loro coltivazione nel mondo; Persefone, figlia di Demetra, che coglie fiori nell’Inno omerico a Demetra; Dioniso, dio del vino e della vite; Vertumno e Pomona, divinità del mondo vegetale di Roma; le Matrone, dee della fecondità della terra nel mondo celtico…)

Così come innumerevoli sono le divinità legate alle piante, altrettanto numerosi sono i luoghi, spesso sacri, abbinati a piante specifiche.

In Grecia, a Olimpia, si trovava per esempio un meraviglioso bosco di allori, che cresceva rigoglioso sull’altura chiamata Altis, subito a ridosso del santuario di Zeus; da lì Ercole, l’eroe fondatore dei giochi olimpici, aveva raccolto il primo ramo di alloro con il quale incoronare i vincitori.

Un altro luogo meraviglioso dal punto di vista della vegetazione era Delfi, alle pendici del Parnaso: qui l’albero che dominava nella vallata sottostante, estesa fino al mare, era l’olivo, che dava l’impressione che il santuario galleggiasse su un mare di argentei oliveti.

Anche ad Atene l’olivo, dono di Atena, era inscindibilmente legato al territorio.

E poi c’erano, in generale, i boschi e le grotte delle ninfe: ogni albero, ogni anfratto roccioso, ogni sorgente e corso d’acqua aveva la sua divinità tutelare, una ninfa, e abbattere un albero significava uccidere la ninfa stessa, che con il vegetale si identificava totalmente.

E c’era, infine, il mondo dei morti, che nelle suggestive immagini della poesia antica era descritto come un campo di asfodeli.

Le ragioni della scelta di questa pianta da associare al mondo dei morti sono complesse e non del tutto chiarite.

È certo, come spiegano i poeti antichi (Esiodo, Opere e i giorni, 41), che in tempi grami di carestia malva e asfodelo servivano da nutrimento; e poiché si riteneva che anche i morti, nell’aldilà, avessero bisogno di cibo, gli asfodeli si piantavano sulle tombe.

I loro bulbi, opportunamente cucinati, si mangiavano; e spappolati in poltiglia o cotti in tisane avevano innumerevoli virtù guaritrici: erano usati come ricostituenti, per curare i dolori alle giunture, per guarire morsi di scorpioni e serpenti, come contravveleno universale. Hastula regia, ‘scettro’, era un altro nome con il quale gli asfodeli erano chiamati secondo Plinio.

Fiori dei morti, sembravano contenere in sé poteri e forze insospettati, le qualità atte ad assicurare l’immortalità, o quasi.

Da qui il successivo passaggio all’immagine suggestiva dei campi di asfodelo come luogo di soggiorno dei defunti, quasi a suggerire una rassicurante promessa di eternità.

Accanto alle piante legate ad ambienti e a divinità specifici, c’erano poi vegetali connessi a particolari eroi e racconti del mito.

In quest’ultima lista, un ruolo centrale spetta al tema delle metamorfosi.

Numerosissime piante sono abbinate infatti nella mitologia a un eroe, un dio, un personaggio leggendario che dopo le più svariate vicende finiscono col trasformarsi in vegetale.

Segno della profonda unità sottesa, nel pensiero mitico, a tutta l’esistenza, che si manifesti in forme umane, divine, vegetali o animali: la natura, unica pur nella molteplicità delle sue forme, trascorre dall’una all’altra delle sue manifestazioni e tutte le accomuna; cosicché, paradossalmente, proprio quel mondo antico che ci sembra in apparenza così alieno da un senso profondo della natura e della necessità di tutelarla, dall’altra parte arriva a ipotizzare che tutti, piante animali uomini e dèi (e perfino elementi inanimati come rocce e minerali) siano una cosa sola, siano fatti di una sola materia che può trascolorare da una forma all’altra senza soluzione di continuità.

Nel campo delle metamorfosi, la mitologia ci ha lasciato alcuni dei miti più suggestivi e delicati proprio nelle storie – alcune delle quali notissime – di trasformazioni in piante.

Una delle più famose è quella di Apollo e Dafne: Apollo che ama la bellissima Dafne, la quale cerca di sfuggirgli, e per non cadere tra le braccia del dio invoca gli altri dèi di aiutarla: le divinità intervengono e la tramutano in alloro.

Non meno nota, e tramandataci anch’essa da quello straordinario narratore di miti antichi che è il poeta latino Ovidio, è la storia di Filemone e Bauci, due arzilli vecchietti che un giorno ricevono nientedimeno che la visita degli dèi, i quali li onorano della loro presenza a pranzo; i due, semplici contadini, non esitano a mettere in tavola tutte le provviste più prelibate di cui dispongono, accuratamente tenute da parte per le occasioni speciali, e, loro soltanto, accolgono gli dèi con semplicità ma con pronta generosità; saranno ricambiati vedendo salva la propria casa da una imminente alluvione, e alla fine della loro vita, stremati dalla vecchiezza, non andranno incontro alla morte, ma saranno trasformati in due alberi: un tiglio e una quercia, posti a vigilare sulla loro casa, trasformata in tempio.

La metamorfosi può talvolta cristallizzare per sempre un lutto: come nel famoso mito di Fetonte, il figlio del Sole, che volle guidare, senza esserne capace, il carro del padre, e avrebbe appiccato fuoco all’universo intero se gli dèi non fossero intervenuti, facendo precipitare lui e il carro nelle acque del fiume Eridano, da alcuni identificato con il Po, dove l’incendio fu spento ma il temerario giovinetto annegò: la metamorfosi riguarda le sue sorelle, le Eliadi, che in preda alla disperazione per la sua morte prematura furono trasformate in salici, mentre le loro lacrime si rapprendevano in gocce di ambra.

Le metamorfosi non coinvolgono soltanto le piante d’alto fusto, ma anche i più teneri fiori. Simmetrici sono i meccanismi che presiedono alla metamorfosi di Giacinto e di Narciso negli omonimi fiori: nel primo caso Giacinto, amato da Apollo, gareggia un giorno con il dio nel lancio del disco, ma viene colpito da Apollo stesso, inavvertitamente, e muore.

Dal suo sangue che impregna una zolla di terra nasce un delicato e bellissimo fiore, sui cui petali sembra di poter leggere, di un raro colore purpureo, le lettere IA, che si prestano a essere interpretate sia come iniziali del nome del fiore, in greco iakynthos, sia come lamento di Apollo, una specie di Ohimé in greco.

I fiori non possono parlare, ma il giacinto reca inscritto nei suoi petali il gemito del dio, traducendo in immagine visiva un suono di dolore. Cose che solo nel mito possono succedere.

Se il giacinto è legato al grido e allo strazio di Apollo, il narciso è invece legato ai giochi dell’eco: bellissimo giovane nato dagli amori del dio-fiume Cefiso con la ninfa Liriope, Narciso suscitava per la sua bellezza l’immediato innamoramento di chiunque lo vedesse; ma non ricambiava a nessuno il suo amore.

Neppure alla ninfa Eco, che era stata condannata da Giunone a una singolare punizione: quella di non poter più parlare, se non per ripetere le parole che altri dicevano.

Era una sorta di pena del contrappasso per la povera Eco, colpevole di aver intrattenuto con le sue chiacchiere la dea Giunone, per distrarla mentre suo marito Giove amoreggiava con le ninfe dei monti. E Giunone era una che non perdonava.

Narciso è insensibile anche all’amore di Eco e al fascino singolare della conversazione avuta con lei, fatta di sole ripetizioni, speculare corrispondente acustico del gioco di rimando di immagini dello specchio, tema centrale del mito.

Il giovinetto la lascia a struggersi d’amore non corrisposto, trasformata soltanto, ormai, in un soffio di voce, e continua la sua vita solitaria.

Fino a quando s’imbatte nella propria immagine riflessa in una polla d’acqua (eccolo, il tema dello specchio, simmetrico corrispondente visivo di quello dell’eco), e di quella immagine si innamora perdutamente, consumandosi a tal punto nel proprio amore da scomparire.

Al suo posto spunta, bellissimo, giallo al centro e con petali candidi, un fiore che in sua memoria sarà chiamato narciso.

Forse la storia di Narciso racchiude, fra tutti i miti di metamorfosi, la percezione più profonda della natura, e ribadisce sotto un’altra angolatura la verità e il senso che la metamorfosi adombra: se la natura è una soltanto, e può far sì che la stessa vita trasmigri in infinite forme, come avviene appunto nelle metamorfosi, il gioco di specchi e di rimandi acustici che rimbalzano intorno alla figura di Narciso sembrano dirci che tale compenetrazione di vite è così totale da rendere indistinguibile il soggetto dall’oggetto, l’eroe vivo e la sua immagine, le parole pronunciate e la loro eco: la natura, e la vita, tutto accomuna, attraverso tutto trascorre, confondendo i limiti e i confini della percezione.

La natura è un tutto, sembra dirci Ovidio con questo racconto: e se facciamo male alla natura, facciamo male a noi stessi. Un bell’insegnamento ecologico per una società che ecologica non era, né aveva ancora inventato questa parola con il concetto che ne è la base.

In apertura, un particolare del quadro Allegory of Grammar di Laurent de La Hyre (1606-1656) esposto alla National Gallery di Londra

Per commentare gli articoli è necessario essere registrati

Se sei un utente registrato puoi accedere al tuo account cliccando qui

oppure puoi creare un nuovo account cliccando qui

Commenta la notizia

Devi essere connesso per inviare un commento.