Corso Italia 7

Rivista internazionale di Letteratura – International Journal of LiteratureDiretta da Daniela Marcheschi

Oltre le quinte. Intervista con Marco Solari

L’amore per il teatro, i gusti letterari, i maestri, gli attori stimati e non, la carrellata di spettacoli mitici degli anni ’70-’80, il pensiero sulla situazione del teatro oggi, fino a giungere a domande più personali legate alla famiglia d’origine. Via via l’intervista si è trasformata in una piacevolissima conversazione in cui emerge l’intelligente umiltà di Solari e la sua incredibile capacità di darci, con tocco rapido, definizioni uniche di attori come Poli, Benigni, Mastroianni e la Moreau

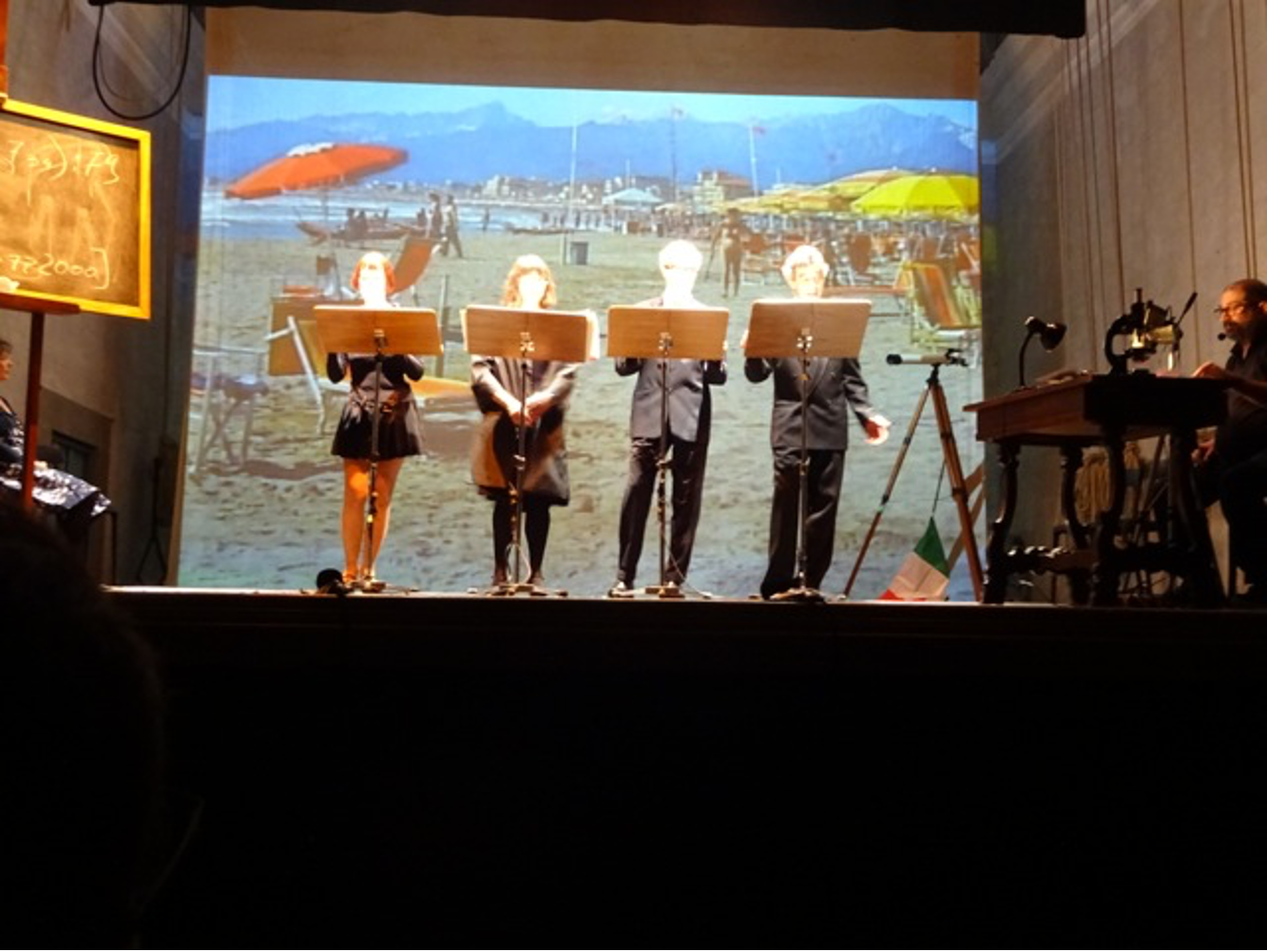

Quando, dopo 43 anni, si ripropone uno spettacolo significa che quello spettacolo si può considerare un classico, un classico della postavanguardia. È il caso di La rivolta degli oggetti di Vladimir Majakóvskij che, nel 2019 per il Romaeuropa Festival è stato riproposto con Carolina Ellero, Dario Caccuri, Antonino Cicero Santalena. Un riallestimento voluto proprio da quegli attori che nel ’76 debuttarono con lo stesso spettacolo nel magico spazio della controcultura romana degli anni Settanta, il Beat 72: Giorgio Barberio Corsetti, Marco Solari e Alessandra Vanzi, fondatori della compagnia La Gaia Scienza, “partorita”, quasi per incantesimo, dal loro incontro su un treno diretto a Venezia

L’attività di Marco Solari, partita con La Gaia Scienza nel 1975, continua anche dopo il 1984, quando la celebre compagnia si scioglie per dare vita a due diverse compagnie: quella di Giorgio Barberio Corsetti e la Solari-Vanzi.

Per quanto riguarda il nuovo millennio, si vorrebbero ricordare almeno due spettacoli, rispettivamente del 2015 e del 2019, che Marco Solari costruisce su scrittori di rilievo, ma, in quanto non scolastici, poco conosciuti: il lucchese Dino Terra del ‘900 [v. recensione su Corso Italia 7: QUI, NdC] e il torinese del ‘700 Giuseppe Baretti [v. recensione su Corso Italia 7: QUI, NdC].

Solari in Un caos di roba riesce a rendere “visibile” la contemporaneità di Baretti, supplendo con la magia del teatro ai vuoti della biografia letteraria dell’autore, “montando” testi e vita in un mix di raffinato divertimento, diviso in undici quadri in cui esamina la novità dei suoi modelli didattici, le sue contraddizioni e amarezze, la sua irriducibilità a sottomettersi ad alcuna autorità, riuscendo a restituircene l’umanità.

Ora Solari è in scena al Teatro Tordinona, storico teatro, in Non come loro, insieme a Rossella Or, autrice del testo che è «dialogo di un incontro in uno spazio onirico, con domande che girano intorno a soggetti inevitabili della psiche: l’attesa della morte e il senso della vita. Dove le vite dei protagonisti si dibattono in preda alle loro solitudini».

Come lavora sui testi Marco Solari? A questa e altre domande relative alla nascita del suo amore per il teatro, ai suoi gusti teatrali e letterari, agli attori stimati e non, alla carrellata di spettacoli mitici degli anni ’70-’80, al suo pensiero sulla situazione del teatro attuale, ai suoi maestri fino a giungere a domande più personali legate alla sua famiglia d’origine, che parte importante ha avuto sulla sua formazione culturale, l’intervista si è trasformata in una piacevolissima conversazione, dove emerge l’intelligente umiltà di Solari e la sua incredibile capacità di darci, con tocco rapido, definizioni uniche di attori come Poli, Benigni, Mastroianni e la Moreau.

Intervista con Marco Solari

Il tuo nome si lega alla Gaia Scienza. Com’era il teatro precedente alla vostra esperienza innovativa e come vedi quello attuale?

Per quello che posso ricordare della mia adolescenza, ma quasi maturità, a 17-18 anni ho iniziato a frequentare quelle che a Roma si chiamavano “cantine”: luoghi presi in affitto da “eroici” artisti o da imprenditori amanti della cultura che proponevano lì spettacoli che non si vedevano al Teatro Valle o al Quirino, dove si assisteva a rappresentazioni più consolidate. Il fatto poi di avere un fratello maggiore, di tre anni più grande di me, che qualche volta si “degnava” di portarmi in giro insieme ai suoi amici, mi permise di vedere Un bagno di Majakovskij fatto da Carlo Cecchi, il Pirandello chi? di Memé Perlini, lo spettacolo di Giuliano Vasilicò Le 120 giornate di Sodoma. Poi da solo o con i miei amici iniziai a esplorare qual territorio che c’era a Roma (parlo di Roma perché sono romano) venendo così a contatto con una situazione di fenomeni episodici, ma molto interessanti dal punto di vista artistico. Quindi teatri che proponevano spettacoli o anche musiche fortemente innovativi, locali come il Folk studio dove è passata tutta la generazione di cantautori italiani e stranieri, cineclub come Il film studio, Il nuovo Olimpia e altri dove si potevano vedere i grandi classici oppure le cose più innovative dell’avanguardia internazionale. Questa è stata in un certo senso la mia formazione negli ultimi anni di liceo. Poi, dopo aver incontrato Alessandra Vanzi prima e Giorgio Barberio Corsetti poi e aver creato la nostra compagnia, La Gaia Scienza, i tempi divennero maturi per la nostra esperienza. Riguardo a quanto si vede oggi nei teatri io non sono troppo negativo, perché penso che ci siano persone ancora con sale in testa. Certo la dimensione generale del muoversi in questo mondo è diventata oggi tremendamente complicata. Per noi fu molto facile ottenere già dal primo anno, alla nostra prima esperienza di un gruppo sostanzialmente spontaneo, i finanziamenti dal ministero oggi assolutamente inconcepibile. Tutto ciò ci dava una garanzia di continuità, di stabilità, di approfondimento della nostra ricerca. Adesso i parametri sono completamente diversi. Ugualmente io penso che ci siano delle cose interessanti da vedere che vanno, in un certo senso, anche “scovate”.

Pensavo al teatro commerciale, alla “moda” di mettere in scena spettacoli che prendono spunti da film, come succede spesso nelle piccole città dove si vogliono introiti sicuri.

Non è certo il caso migliore…

Performer: tu vieni definito più volte in questo modo. Come spiegheresti questo termine a un lettore non esperto di teatro?

Performer sostanzialmente non è un interprete, è un artista padrone di sé stesso, un artista che padroneggia completamente la complessità del linguaggio scenico, quindi capisce la differenza tra una luce, un tempo, una musica e una battuta di parola. Per il performer il teatro non è più solo il teatro di prosa, anche se performer può essere anche un performer vocale e non è detto che debba essere per forza un funambolo. Noi, in tutto il periodo de La Gaia Scienza, eravamo un po’ funamboli, quindi davamo molta attenzione al corpo, al gioco del corpo, alle reazioni con lo spazio, alle arti visive, alla musica e così via. Ma si può anche essere performer della voce, per cui non è più tanto importante l’interpretazione, quanto la φωνή, il suono, l’assonanza, il riecheggiamento. Insomma il performer è un bricoleur, uno che riesce a ricostruire un mondo dai frammenti di un mondo, all’interno di uno spazio-tempo che è quello dato, che è quello stabilito, che è quello deciso per la sua performance.

Tu hai scritto e diretto nel 2015 La ruota dentata su Dino Terra e nel 2019 Un caos di roba su Baretti. Vorrei sapere quale è stato il tuo approccio con questi autori.

In prima battuta potrei dire di “scoperta”. Non conoscevo Dino Terra, quando me ne parlò Daniela Marcheschi. Di Baretti avevo un vaghissimo ricordo liceale come tanti di noi che hanno fatto il liceo classico, qualcosa di episodico, come Baretti-Gobetti. In secondo luogo ho cercato di entrare nel mondo di entrambi (cosa che faccio sempre quando affronto testi altrui) leggendo il più possibile le loro opere, e cercando di vedere poi come è stata recepita la loro opera nel tempo. Nel caso di Baretti, autore del ‘700, i tempi sono lunghi. C’è una critica ottocentesca, una del ‘900, fino a quella attuale. Ho cercato di entrare nei loro mondi (di Terra e di Baretti) con molta umiltà, chiedendomi alla fine: come si fa a mettere in scena tutto ciò? Volevo evitare di mettere in scena una biografia romanzata, che oltretutto non saprei fare. In tutti e due i casi ho iniziato a fare una drammaturgia mantenendo praticamente integro il loro testo, facendone una composizione, tranne in qualche caso dei “raccordi” che potessero semplificare l’ascolto e la comprensione del pubblico che, come me, magari non li conosceva. Diciamo che ho fatto dei “raccordi di servizio”, lasciando però parlare il più possibile il loro testo, la loro lingua, il loro stile e talvolta anche il loro attraversamento dei vari generi, perché Terra ha scritto saggi, romanzi, poesie, critiche, lettere e Baretti ha scritto un epistolario meraviglioso, saggi, una rivista fantastica e tanto altro.

Quali sono gli spettacoli che ti hanno emozionato?

È difficile rispondere a questa domanda che mi è stata fatta altre volte. Inevitabilmente penso a Grotowski con Apocalypsis cum figuris,visto a Venezia nel ’75 che segna, oltretutto, l’incontro con Barberio Corsetti, e la nascita diLa Gaia Scienza, perché ci eravamo incontrati su un treno andando a vedere la Biennale di quell’anno. Penso all’emozione di vedere Ryszard Cieslak, uno dei grandi attori di Grotowski, e alla presenza dello stesso Grotowski prima e dopo lo spettacolo e poi l’amicizia che ne è nata che per me è stata determinante. Ma, a ripensarci bene, sono stati anche accadimenti fortuiti ad avere importanza per me, come vedere una danzatrice del Marocco, nel ’74, che danzava contornata da soli uomini che le mettevano i soldi vicino al seno. Era qualcosa di buffo, che non avevo mai visto, ma che emanava una grande energia, una capacità di coinvolgere un pubblico, sostanzialmente maschile, che mi colpì tantissimo. Tanti altri episodi simili mi sono capitati. Tornando ai classici, Jerzy Grotowski è stato fantastico, ma già due anni prima, mentre facevo il primo anno di università, vidi anche Eugenio Barba [amico e allievo di Grotowski, fondatore nel 1964 a Oslo dell’Odin Teatret, NdC] in Min Fars Hus, La casa del padre, al Teatro Ateneo, e quello pure fu una cosa meravigliosa. Forse una delle cose che mi colpì di più, quando avevo solo 14 anni, fu il teatro delle marionette della Malesia, il Wayang kulit. Ma come sempre, nel nostro universo personale, si mescolano tante cose, tante suggestioni diverse.

Ti propongo miei amori teatrali. Tu mi dirai se li possiamo condividere o meno. Partiamo da Kantor.

Tante sue cose le ho viste non dal vivo, tranne uno spettacolo molto bello che vidi al Palazzo delle Esposizioni, saranno stati gli anni ’80, nella Mostra dell’Avanguardia Polacca dove Tadeusz Kantor anticipò il suo spettacolo che era Où sont les neiges d’antan? che mi colpì tantissimo. Poi curiosamente, pochi giorni fa, ho trovato, in un posto in cui si fa un po’ di bookcrossing, qui nel quartiere, un libro bellissimo di un grande studioso proprio su Kantor e quindi mi è ritornato in mente. In quegli anni c’era tutta la polemica o sei con Grotowski o sei con Kantor, polemica anche un po’ ridicola, perché rappresentavano mondi completamente diversi, però Kantor era fulminante.

Sandro Lombardi, autore tra l’altro del bellissimo libro di memorie Gli anni felici…

Con Sandro siamo stati anche amici per un periodo. Poi ci siamo persi di vista, come spesso succede. È una persona che stimo tantissimo e penso che sia un grande artista.

Giuseppe Cederna…

Con Giuseppe Cederna, incontrato casualmente a casa di amici, non abbiamo mai lavorato insieme, ho visto cose sue e, ovviamente, lo stimo, innanzitutto perché è una persona che mi piace e ci accomuna il piacere di camminare, di esplorare anche la natura, anche se io sono un bonsai rispetto a lui!

Tornando alla Gaia Scienza ho trascritto una frase di Barberio Corsetti «il teatro va dritto al cuore e va dritto all’anima», ma c’è un’altra frase che io amo molto, di Cesare Garboli, che dice «sopportiamo la rivelazione di esistere solo a intervalli, in rari, misteriosi momenti. Il teatro è uno di questi momenti». Tu che ne pensi?

Quella di Garboli mi colpisce di più che non quella del mio ex socio Giorgio, perché mi riporta alle discussioni-conversazioni a cui assistetti tra Grotowski e Peter Brook e in cui Grotowski, che non faceva più teatro, perché quando l’ho conosciuto faceva un dopoteatro in cui c’era l’idea di un tempo perforato, cioè della quotidianità che veniva ribaltata per entrare in un altro tempo, in un altro spazio, in un’altra dimensione mentale. Questo era quello che faceva Grotowski, ma lo faceva sui tempi lunghi, in quei laboratori a cui io ho partecipato sia a Venezia che poi in Polonia, mentre Brook cercava di riportare, secondo Grotowski, questa stessa idea di “scoramento” della quotidianità, della normalità di lingua e di percezioni all’interno di uno spettacolo di un’ora, facendo di questa dilatazione una compressione all’interno di un segmento molto ben determinato. Quindi questa frase di Garboli mi apre, diciamo, un’altra finestra e ti ringrazio.

Ricordi il debutto di Benigni in teatro?

Col Cioni Mario all’Alberichino a Roma, quartiere Prati. Noi lavoravamo al Beat 72, nell’altra parte della piazza Cavour e la sera spesso ci vedevamo dopo i rispettivi spettacoli oppure si cercava di fare in tempo a vedere prima lo spettacolo di Benigni, poi Benigni veniva a vedere il nostro. Col Cioni Mario c’era stata l’invasione dei toscani: Carlo Monni, Donato Sannini, e tutta la cricca dei toscani.

Vorrei parlare di Benigni, del Cioni Mario di Gaspare fu Giulia.

Il Cioni Mario era straordinario, era un Benigni in stato di grazia. Io di Benigni ho una grande stima, adesso un po’ meno, perché c’è il rischio del déjà vu.

Tra i suoi primissimi spettacoli ci sono quelli con Marco Messeri e Graziella Porta come il Bertoldo azzurro…

Era un acrobata dei testi, saltava.

E di Benigni che legge Dante?

Io sto aspettando che passi l’anno di Dante. Ho visto tante cose, ma…

Neppure la lettura di Carmelo Bene?

Trovo che ci sia un sovraccarico esagerato dell’interprete. In certi casi un passo indietro, un po’ di umiltà non sarebbe male.

Il tuo rapporto con il cinema.

Ho affittato molte volte la mia casa per girare delle scene, ho fatto qualche volta l’aiuto scenografo per produzioni italiane, ho fatto delle micro parti, talmente micro che non vanno nemmeno citate, perché non mi ci sono mai impegnato. Ho avuto un grande amore per il cinema, però pensarmi attore di cinema, o anche regista, no. Le uniche cose che ho fatto con immagini e movimento, con il quale io ho un rapporto un po’ complesso, sono state trasposizione in video degli spettacoli teatrali, magari con parti girate pure in esterno a completare l’invenzione del linguaggio.

Molti mi hanno detto perché non fai cinema, perché non fai un film come attore, perché non trovi un agente. Non ci ho mai creduto, ecco. E tutto non si può fare nella vita…

E invece come spettatore sei un appassionato di cinema?

Come spettatore sono stato appassionatissimo di cinema, come dicevo all’inizio, frequentando quelle sale che c’erano a Roma, che erano quei tre-quattro posti di cinema d’essai dove proiettavano le cose più classiche o anche quelle più innovative delle avanguardie internazionali e poi andavo molto spesso al cinema. Ultimamente, vabbè, lasciamo perdere quest’ultimo anno… Però mi piace molto, mentre la televisione no.

È morto, poco tempo, fa Bertrand Tavernier: amavi il suo cinema? E, a proposito di televisione, non è stato trasmesso neppure un suo film…

In televisione passa poco o nulla. Quindi non c’è da sorprendersi che muoia un grande, che ha fatto delle cose eccellenti, e poi o non venga ricordato o ricordato malamente in tre parole. Non mi stupisco. Magari faranno una retrospettiva dei suoi film, che sarebbe doveroso fare, probabilmente fuori orario.

I luoghi della tua vita, perché ci hai vissuto o perché hai sognato di andarci e, magari, di viverci.

Il luogo della mia vita è Roma. Sostanzialmente ho sempre vissuto a Roma, non mi sono mai trasferito da Roma se non per brevissime occasioni di lavoro, cioè tournée di qua e di là o per turismo, un mese ad agosto, o qualche altra vacanza e poco più. Sono molto legato, forse troppo, anche un po’ per pigrizia a Roma, che però tutto sommato mi piace, perché è un po’ una continua scoperta, nella sua dinamica e convulsa e talvolta orrenda trasformazione e d’altra parte per la sua immensa stratificazione culturale, archeologica e quant’altro. Un altro punto di riferimento è un po’ la Grecia, perché feci il mio primo viaggio con mio padre e mio fratello quando ero piccolo e poi ho continuato ad andarci una quantità infinita di volte. Ma poi tanti altri posti mi piacciono. New York, per esempio, mi piace tantissimo, ricca di stimoli, ma ci vivrei, non ci vivrei, boh, poi New York è Manhattan o Brooklin?

Abbiamo parlato di autori, parliamo adesso di libri: quali sono i tuoi libri fondamentali, i tuoi libri imprescindibili?

Il primo libro in assoluto di letteratura adulta è stato Moby Dick. Avevo 12 anni, mio fratello ne aveva 15 e aveva una bellissima antologia di letteratura del mondo, curata da Sapegno, e allora io ogni tanto la sfogliavo e a un certo punto lessi le pochissime pagine che Sapegno aveva scelto dal Moby Dick, in cui c’erano descrizioni di un paesaggio di mare con delle balene che affiorano. Fu allora che lo chiesi a mia madre. Lei mi regalò il Moby Dick tradotto da Pavese: 600 pagine! Quello fu il mio primo libro. Prima c’era stato Topolino. Poi Edgar Allan Poe che mi ha introdotto al romanzo breve, forma che mi piace molto. Successivamente la grande passione per Dostoevski, ahimè, che continuo ad amare tantissimo, dai romanzi brevi ai romanzi lunghi, all’epistolario. Da lì è nata tutta la passione per i Russi che ancora non mi abbandona.

Come è iniziato il tuo amore per il teatro e quando hai deciso di dedicarti a questa attività?

Ci sono degli aspetti oggettivi (come in qualsiasi altra scelta) legati all’aver visto spettacoli di cui mi sono innamorato. Poi degli aspetti più personali, a cui ancora penso e ancora mi chiedo che cosa mi abbia fatto frullare quest’idea in testa.

So però che questa passione per il teatro mi è venuta negli anni del liceo, per diversi motivi incrociati. Uno perché ero un giovane anarcoide che non faceva parte di nessun gruppo politico, al contrario di tanti miei amici che stavano in gruppi extraparlamentari molto ben definiti oppure nella FIGC. Io andavo in una scuola che era spaccata tra rossi e neri in modo verticale, perché c’erano i neri più neri dei neri, cioè proprio assassini e poi altri invece di sinistra, perché abitavo ai Parioli. C’era Andrea Ghira, quello della strage del Circeo, che veniva davanti a scuola a mettere i manifesti. Il clima era quello. Io restavo a parte, come dicevo, un po’ anarcoide, un po’ frick, un po’ appassionato delle nuove musiche rock che mi facevano conoscere mio fratello e i suoi amici, con un’idea così, molto libertaria anche un po’ hippie, e la mia era una famiglia borghese. Mio padre, un giorno, ci diede un libro, I Greci e l’irrazionale, testo famoso di Eric Dodds, studioso di letteratura, di filosofia e cultura greca in cui c’era tutto un intero capitolo su Dioniso e la Maschera. Io lo lessi avidamente: il teatro visto come estasi, come un uscir fuori da sé. Ne fui talmente colpito che poi al liceo, per Natale, decidemmo di fare una sacra laica rappresentazione della Natività, con i compagni di classe. Un lavoro totalmente “scombiccherato”, molto criticato dai professori che ci dicevano che se avessimo voluto fare teatro avremmo dovuto prendere un testo, che ci avrebbero addirittura dato loro un testo da mettere in scena. Non era quello che volevamo. Io facevo il Battista, un altro Gesù Bambino, insomma, una cosa così, molto selvatica. Fino a che, l’anno successivo, il professore di religione, che tra l’altro era il fratello di Giovanna Marini, la cantante musicista di Roma, ed era un gesuita, molto intelligente, mi disse: «Se ti interessa tanto il teatro io ti do un libro che secondo me ti piacerà» e mi diede Per un teatro povero di Grotowski. Io sapevo che padre Salviucci aveva una specie di casello ferroviario in affitto in Abruzzo, dove ogni tanto andava a fare dei ritiri spirituali, per cui gli chiesi se potessi avere le chiavi del casello che lui naturalmente mi diede. Andai lì da solo, poi mi raggiunse un amico, d’inverno, una settimana in mezzo alla neve e mi lessi tutto il libro di Grotowski. Lì capii che quella era un po’ la mia strada.

Tu parli spesso di essere borghese. Cosa facevano i tuoi genitori?

Mio padre veniva da una famiglia molto molto ricca. Lui era nato a Roma, perché suo padre era un ingegnere costruttore napoletano che tra gli anni ’20-’30 aveva costruito una quantità non indifferente di edifici a Roma, edifici importanti, residenziali, uffici e aveva un’impresa di costruzioni. Era, come ho detto, ingegnere, ma sostanzialmente anche architetto, perché poi i progetti li firmava lui. Non era fascista, questo nonno, anzi era antifascista, non ha mai avuto una tessera pare e mio padre è nato in questa famiglia che dire borghese è poco, erano miliardari, tanto per dirla chiara. Poi morì mio nonno abbastanza giovane, poi mia nonna, poi tanti figli, patrimonio disperso, investimenti sbagliati, e le cose si sono sgretolate. Mio padre stava in un giro antifascista, non comunista, sostanzialmente liberale, socialista, socialdemocratico, nel giro di Croce, era amico anche di comunisti da Ingrao a Bufalini, tutti amici suoi, Alatri e così via. Finì pure in prigione, per pochi giorni, perché distribuiva i volantini del Partito d’Azione. Lui, che aveva studiato legge, andò poi a fare una scuola di Economia a Londra e diventò un giovane brillante economista insieme a La Malfa, alla Banca Commerciale di Milano. Avendo ricevuto una colossale eredità da sua mamma decise di mollare tutto e, dopo qualche anno che faceva consulenze internazionali come economista, si ritirò praticamente a vita privata. Era un grandissimo lettore e gli ultimi anni della sua vita li trascorse in Maremma. Aveva comprato una casa a Semproniano, vicino a Saturnia, dove viveva amatissimo da tutto il paese. La sua casa piena di libri era un po’ l’epicentro dove si riunivano tanti, dal fabbro al sindacalista, facendo le due di notte a parlare di letteratura e di politica. I miei genitori si erano conosciuti durante la guerra quando lui stava in carcere a Firenze perché era stato “pizzicato”, mentre faceva il servizio militare, con i volantini del Partito d’azione. Mia madre gli andava a portare le coperte pulite, poi si fidanzarono, si sposarono a Firenze e mia madre venne a vivere a Roma, dove nacque mio fratello e poi io.

Si separarono quando avevo tre anni, e con mio padre non ho praticamente mai vissuto. Il mio rapporto con lui è stato tutto un’elaborazione successiva, ma comunque molto bella.

Hai avuto dei maestri?

Parto da mio padre che aveva una serie di amicizie straordinarie, molto interessanti ed era dotato, lui stesso, di una curiosità ad ampio raggio sul sapere, magari trascurando un po’ la parte scientifica che mi sono fatta per conto mio, ma tutto quello che riguardava la letteratura, dalla classica a quella che veniva pubblicata finché è stato in vita, lo interessava. Era un uomo con un continuo desiderio di scoprire, con interessi che spaziavano dalla politica alla letteratura.

Poi sicuramente Grotowski che ha rappresentato per me il rapporto più concreto con il teatro, avendo avuto la fortuna di partecipare a dei laboratori che lui teneva a Venezia nel ’75. Inizialmente, quando c’era la Biennale, a San Giacomo in Paludo, dove lui aveva preso quest’isola restaurandone una parte, con l’edificio per farci il suo spettacolo e i laboratori per gruppi di giovani attori o non attori che fossero. Poi a Mira dove ci fu l’incontro con Peter Brook. Quindi andai in Polonia e in seguito fu lui a venire a Roma ospite mio per un mese, nel tempo in cui stavo con Alessandra Vanzi. Ricordo che mi chiamò un pomeriggio dicendomi: «Sono ospite dal Prof. Marotti all’Università, ma avrei bisogno di un pomeriggio libero in una casa meno ufficiale. Posso venire da te?». Gli risposi di sì, lui venne e si fermò un mese. Avevo la casa invasa dai polacchi. Ma fu un’esperienza molto divertente e bella, in cui si creò un rapporto profondo.

Infine, di tutt’altro genere, cattivo maestro per tante cose buon maestro per altre, Simone Carella, perché a Roma il Beat 72 è il luogo dove La Gaia Scienza ha debuttato. Lui non era La Gaia Scienza, era semplicemente il direttore artistico di questa cantina, però osservava, ci consigliava, si accorgeva se lo spettacolo si andava fossilizzando. Quindi c’era una grande complicità. E il Beat 72 era una fucina di arti varie (teatro, performance, danza, musica, letteratura, poesia) con una matrice anche un po’ ideologica, ma pur sempre di grandissima libertà, dove io ho visto cose eccellenti. Poi con Simone sono state fatte tante iniziative molto forti, come il famoso Festival di Castelporziano per la poesia (la cosa più eclatante), ma lui era importante anche nella quotidianità, nell’incontro, nell’osservazione delle prove.

Considero mio maestro Paolo Poli. Una battuta su di lui.

Paolo Poli è la felicità, la libertà, la leggerezza e la profondità del teatro. Di Paolo Poli non si può parlare altro che felicemente bene, perché la presenza di Poli in qualsiasi cosa facesse aveva levità e gusto del divertimento. È profondo, con grande capacità di calembour, del gioco fisico, del travestimento, degli accenti, dei toni. Soprattutto un’ottima medicina contro il “trombonismo”. Anche se non l’ho conosciuto personalmente…

Che rapporti hai con la radio?

Con la radio ho un rapporto fin da quando ero piccolo, in quanto mia madre non ha mai voluto la televisione in casa perché era contraria. Io ovviamente invidiavo i miei amici che dicevano «ieri abbiamo visto Zorro». Però c’era la radio che normalmente era fissa sul terzo programma. Poi quando ho iniziato a lavorare in teatro ho fatto qualche piccola cosa per RAI radio 2 e RAI radio 3. Facemmo (noi della Gaia Scienza) anche diversi altri esperimenti negli anni ’80, come una trasposizione radiofonica per RAIradio3 di un lavoro che era stato prodotto dalla Biennale di Venezia che si chiamava Notturni diamanti che adesso si trova su Internet. Poi fui chiamato a fare delle conduzioni dal vivo, con ospiti, sul teatro, tutti i lunedì per tre mesi. Devo però dire che forse lì non ho dato il meglio di me, perché bisogna essere un po’ giornalisti e io… non lo sono. Dopo una pausa mi richiamarono chiedendomi se fossi più interessato a fare delle regie di opere teatrali e lì ne ho fatte parecchie, perché per un periodo a RAI radio 3 facevano ogni anno la drammaturgia di un paese del mondo: Germania, Francia, Inghilterra ecc. Per l’Inghilterra usai un testo di Martin Crimp. Per il Cile trovai un giovane autore che mi sembrava interessante, per la Germania feci un testo di Wolfang Borchert, un classico che si studia a scuola, morto a soli 26 anni, autore di un solo dramma, molto bello. In quel caso mi sono molto divertito, perché c’era la trasposizione dalla parola scritta alla voce registrata, quindi al suono, e mi avvalevo di colonne sonore e di effetti scenici da giocare nella spazializzazione degli studi. Poi ho collaborato con Pantagruel e altri programmi.

Un film e un attore/attrice che ami.

Pensando a un attore italiano penso a Gian Maria Volonté. Da una parte Volonté per il suo impegno sentito, vero, dall’altra parte Marcello Mastroianni che aveva uno charme, una grazia, tutti particolari. Di donne Jeanne Moreau da quando era piccola… a sempre. Purtroppo ci sono attori e attrici che da giovani sono così così e migliorano con gli anni, oppure da giovani sono straordinari e dopo peggiorano. Invece la Moreau è un miracolo della natura, perché rimane unica e uguale fino a 80 anni.

Manca il film…

Beh, per questo aspettiamo la prossima intervista.

Per commentare gli articoli è necessario essere registrati

Se sei un utente registrato puoi accedere al tuo account cliccando qui

oppure puoi creare un nuovo account cliccando qui

Commenta la notizia

Devi essere connesso per inviare un commento.